生レポート!卒業生の声

アイデアがあれば何でもできる!それが工学の魅力です |

横浜国立大学 工学部(現:横浜国立大学 理工学部) 卒業

横浜国立大学大学院工学研究院

豊田 希

「こんなロボットあったらいいな。」その思いつきで、ものづくりが始まります。

【ものづくりはお料理と同じです】

ものづくりはお料理と似ています

お料理の場合は、献立を考えて、ネットでレシピを検索して、スーパーで食材を買って、台所で調理して、美味しくなければ、塩をフリフリ♪そして、出来上がった料理を、もう少しこうすれば良かったとか、味付けを考えながら食べますね。

ものづくりの場合は、「こんな機械作りたいな」とアイデアが浮かべば、どのように作るか考えて(設計)、必要なパーツを手配して、加工して組み立てて、テストします。うまく動かなければ、ちょっと改良♪いかがですか。ほとんど同じですよね。

【学生時代:自動車の一部分を電気と油圧で制御する研究】

トロイダル無段変速機

噴霧可視化装置による噴霧形状

大学2年生の時に授業で、トロイダルCVT:Continuously Variable Transmission(無段変速機、速度を滑らかに変化させるための機械)に出会いました。“富士山(入出力ディスク)に挟まれたおまんじゅう(パワーローラ)が傾くことでスピードが変えられる。”難しい理論はありますが、簡単に考えればそんなイメージです。

私はこのCVTに憧れて希望の研究室に入り、大学4年生ではエンジンに燃料を噴射する弁を、大学院修士課程では吸気排気弁を独立で制御する装置を、博士課程ではCVTを研究しました。いろいろやった中で思い出深いことは、機械工場で燃料噴射弁の可視化装置を作り、下からライトを当てて普通のデジカメで連写し、たまたま撮れた写真が右の写真(きれいに噴霧されている様子が見られます)です。噴霧が短時間なので、通常は高価なカメラで撮影されますが、工夫すればその一端を垣間見ることができます。どこまできれいに見たいか、要望によって実現すべき質は変わりますが、エンジニア(技術者)はまずは自分の手持ちのアイデアと道具を使って、できる範囲でトライすることができます。その際に活きてくるのは、それまでどのような経験をしてきたかということです。経験しただけ引き出しは多くなり、一見関係ないと思われる経験も、ふとした時に活用できます!

【現在:ロボットを使って人間を計測中】

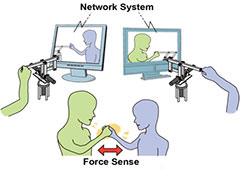

機械を介して握手ができます

私は、横浜国立大学大学院工学研究院の研究教員(理工学部機械工学・材料系学科担当)として採用され、学生時代の自動車の研究から一転して、研究領域を広げるためにロボットの研究に移りました。現在は、ハプティックデバイスと言って、離れた人に力感覚を伝える研究を行っています。この技術が実現すれば、機械を介して、地球の裏側の人と握手ができます。ここで重要なことは“人間が機械を人間的と感じられるか”ということになります。

ロボットの研究ではありますが、究極的には人間を研究していることになり、人間はどのような点を重要と感じるのか。人間はどの程度順応性があるのか。など、人間の素晴らしさ、面白さを見出していく研究と考えられます。

横浜国大の航空写真

港を望む緑多きキャンパスです

【横浜国大の魅力】

私は、学生時代からずっとこの大学にいますが、もともとゴルフ場だったところに移転したので、横浜の丘の上で緑が多く、とても良い環境です。

機械工学教育プログラムには、ものづくりが好きな、アイデア豊かで元気な学生がたくさんいます。学生フォーミュラやロボコン、鳥人間など“ものづくり”を目的とした活動があり、授業でも一人乗り電気自動車を作る授業や10分の1サイズの4輪駆動車両を作製し、自律走行プログラムを構築する授業も行なわれています。実践的な授業の中で手を動かす機会が多く、ものづくりの面白さを実感することができます。

工学を勉強して物事の原理が分かれば、より快適な生活が実現できます。

是非、興味を持って、夢の技術に挑戦するエンジニアを目指してください。

| 掲載大学 学部 |

横浜国立大学 理工学部 | 横浜国立大学 理工学部のページへ>> |