環境への取り組み

再エネ時代の地中熱利用の高度化を目指して

2025年8月29日

中国地区

広島大学 大学院 先進理工系科学研究科

金田一 清香

1.はじめに

脱炭素社会の実現に向けた世界的な取り組みの中で、再生可能エネルギー(以降、再エネ)による電源の脱炭素化が進展しており、同時に需要側での電化の重要性も高まりつつある。建物部門では空調用ヒートポンプの利用促進が推奨され1)、特に暖房用途における化石燃料からヒートポンプへの転換が注目されている。地盤や地下水の熱を用いる“地中熱ヒートポンプ”についても、たとえばEUでは全ヒートポンプの約1割を占めるなど普及が進んでいる2)。ただし、依然として導入は寒冷地に多く、冷房需要の大きな温暖地では日本と同様に空気熱源方式が圧倒的であり、地中熱の比率はさほど高くない。しかし、これまでの各種プロジェクトにより、温暖地においても高い省エネ効果が実証されており3)、近年のZEB(「Net Zero Energy Building」の略称。快適な室内環境を維持しつつ、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支を「正味(ネット)」でゼロにすることを目指す建築物)等の省エネ建物の新設時には高い割合で地中熱利用が採用されていることからも、適切な設計・施工と運用の下では温暖地においても高い効果が期待される。地中熱は空気熱と異なり蓄熱性が大きく、空調の使用状況により性能が大きく変動する特徴がある。温暖地でのリーズナブルな地中熱ヒートポンプの実現に向けては、市場の大半を占める既存建築物への適用性を視野に、汎用の空気熱源方式と同様の空調の質を担保しながら、地中側の特性を踏まえて持続的に省エネを実現する必要がある。本報では、広島大学でのカーボンニュートラルおよび地中熱導入の取り組みと、蓄熱併用による再エネ対応型の地中熱ヒートポンプシステムの構想について述べる。

2.広島大学の取り組み

広島大学ではメインキャンパスが所在する東広島市と共同で企業の参画も得ながら、社会課題の解決に取り組む「Town & Gown構想」を推進しており、2021年1月には2030年までに東広島キャンパスのカーボンニュートラル化を達成することを宣言した4)。この中で地中熱ヒートポンプの積極的な導入を唱っており、これまでに2件で実施している。東広島市は内陸部に立地し、比較的冬の暖房需要が大きく、デフロストのない地中熱ヒートポンプが有用であること、夏の冷房と冬の暖房の熱需要が同程度であり、持続的な高効率運用が期待できること、また都心部と比べ敷地に恵まれており、地盤の掘削に対する制約が少ないのもメリットである。また、これと並行して、同キャンパスではPPA事業(「Power Purchase Agreement(電力購入契約)」に基づき、顧客の敷地に太陽光発電システムを設置し、その管理を行う事業)による太陽光発電の大規模導入も実施している。今後、キャンパス内での需給バランス安定化や再エネ比率向上のためにはエネルギー貯蔵による調整能力が必要になると予想される。現状では、蓄電設備は価格面で未だハードルが高いのに比べ、空調や給湯等の熱需要に対しては蓄熱の適用が有望である。当該キャンパスは200を超える大小様々な既存建築物で構成され、その大半が個別分散(室外機)方式による空調であることから、こうした“一般的によくある”建物または設備に適用可能な地中熱利用×蓄熱の機構が確立できれば、再エネ時代に符合した新たな価値創造につながると考えている。

3.温暖地に適した地中熱利用とは

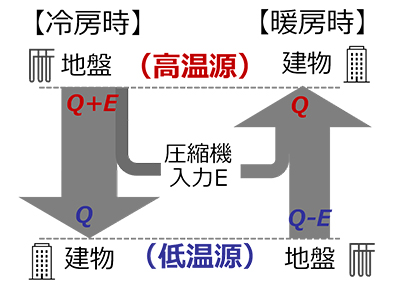

圧縮式冷凍サイクルの原理から、仮に同じ能力(負荷率)で室内を冷房または暖房を行うとした場合、地盤に放出される排熱は必ず暖房時より冷房時の方が大となる(図1)。これは周知の事実であるが、地中熱ヒートポンプの挙動を知る上で重要な事項である。そして、従来の室外機方式の設計・運用においてほとんど気にする必要がなかった観点である。温暖地の業務用建物の熱負荷性状として、一般に暖房時より冷房時の負荷率が高く、運転時間も長くなる傾向にある。また、地下水の流れが大きい場合などを除き、地盤は空気に比べ熱拡散性に乏しく、排熱の影響が蓄積しやすい性質がある。こうした特性が相まって、冷房時に地盤とヒートポンプ間を循環する熱源水温度は“思ったより”高温になる、すなわち充分な省エネ性が得られない場合も起こり得る。仮に、中央式の熱源システムで地中熱ヒートポンプ以外にも他の熱源機と併用できる構成であれば、地中熱の使い方は比較的容易に調整可能である5)。対して、個別分散式の場合には、通常の汎用機器では地中熱交換器とヒートポンプが一対一で接続されるため、地中熱の制御が難しい。加えて、一台の室外機に複数の室内機が接続されたビルマルチ方式になると、一箇所でも室内機が稼働すれば地中側の循環ポンプも連動するため、システム全体のエネルギー効率が低下する懸念がある。今後、温暖地で個別分散式を含めて確実に省エネな地中熱ヒートポンプを実現するためには、低負荷稼働や想定外の使われ方に対しても回復力を持ったシステムの構築が必要と考えている。

図1 ヒートポンプの熱バランス

図1 ヒートポンプの熱バランス4.ダブル蓄熱による地中熱ビルマルチシステム

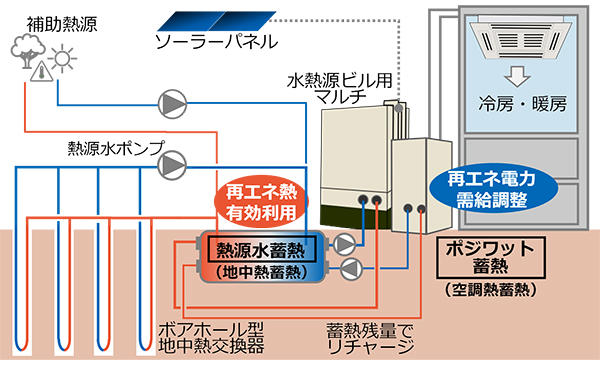

以上を踏まえ、筆者らは熱源側と空調側に二種類の蓄熱槽を有する地中熱(水熱源)ビルマルチシステムの開発に取り組んでいる(図2)。「熱源水蓄熱槽」は地中熱をメインとして、空気熱を含め太陽熱やバイオマス由来排熱等との再エネ熱複合利用を想定している。このとき、通常の地中熱ビルマルチシステムでは、熱源水系統の循環ポンプ(熱源水ポンプ)は、建物側負荷に応じてインバータによる変流量制御が適用されることが多い。しかし、一般に建物の空調設備は大きめに選定されるため、相対的に低負荷時間が長くなる傾向があり、実際にはインバータ制御が機能しない時間が多いことが懸念される。本システムでは、熱源水蓄熱槽を設けることで熱源水系統を分離し、揚程の大きな熱源水ポンプの稼働時間を減らし、確実に搬送動力を削減することを目指している。他方、「ポジワット蓄熱槽」は太陽光等の再エネ電力が供給過多な時間帯に、建物側の空調負荷を賄いながら、ポジワット蓄熱槽に空調熱を蓄える。再エネ電力が供給されない時間帯はポジワット蓄熱槽からの放熱で空調負荷を賄うことで、需給調整を図る。また、余った空調熱は夜間に熱源水蓄熱槽の温度回復のために有効利用することで、温暖地の冷房過多な空調使用に対しても、地中熱の負担を軽減し、安定した省エネ効果が得ることを意図している。

図2 ダブル蓄熱水熱源ビルマルチシステム概念図

図2 ダブル蓄熱水熱源ビルマルチシステム概念図5.熱源水蓄熱槽を介したポンプ間欠運転の効果試算6)

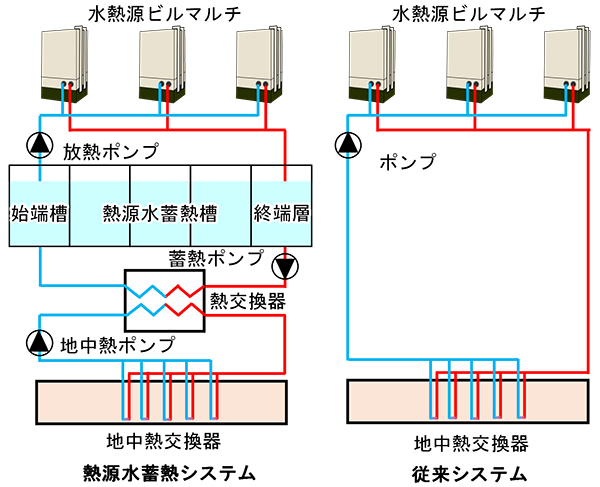

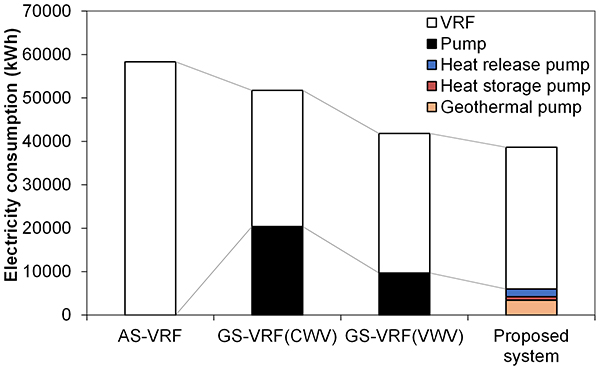

図3のようなシステムを想定して、中国地方に実在する事務所建物で計測された空調需要データ(夏季ピーク負荷196kW、冬季ピーク負荷113kW)を基に、深さ100mのダブルUチューブ型30本、ビルマルチ冷却能力は28kW×7台として、図中の地中熱ポンプと蓄熱ポンプで間欠運転を適用したときの電力消費量を計算した。その結果、図4のとおり、提案方式における全体消費電力量は、従来の地中熱ビルマルチシステム(CWV)に比べ約25%、同従来システム(VWV)に比べ約8%の削減効果となり、熱源水蓄熱の有効性が示された。

図3 熱源水蓄熱システム概念図

図3 熱源水蓄熱システム概念図 図4 ポンプ間欠運転による省エネ効果

図4 ポンプ間欠運転による省エネ効果6.ポジワット蓄熱効果試算7)

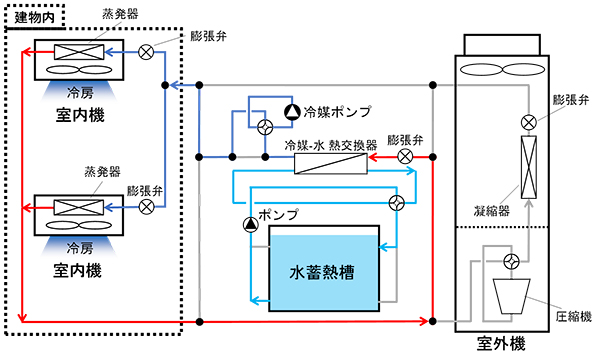

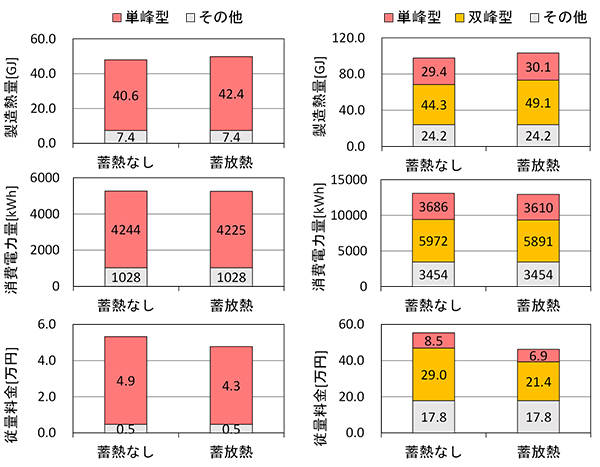

続いて、図5のような、ビルマルチエアコンの室外機(ここでは空冷タイプとした)と室内機の間に水蓄熱槽を設置した、ポジワット蓄熱システムの効果試算を行った。冷媒回路の切り替えにより、建物側の空調稼働状況に依存せず、再エネ電力が供給過剰なときには蓄熱運転、不足時には放熱運転を行える。再エネ供給側の指標として、エリアプライス8)(※日本卸電力取引所(JEPX)のスポット市場で約定される需要側・供給側の入札情報を考慮した電力単価)に基づき、エリアプライスが安い(供給過多な)ときに蓄熱し、反対に高い(供給不足の)ときに放熱するシミュレーションを行った。その結果、図6のように、蓄熱なしと比べ蓄熱を行ったケースの方が、期間積算の製造熱量は夏に約4%、冬に約6%増加するものの、このときの消費電力量は夏に0.4%、冬に1.2%削減し、さらに需給調整効果を表す従量料金については、夏に10%、冬に17%の削減となったことから、ポジワット蓄熱は電力需給調整に一定の効果を有することが示された。ここではマクロな試算にとどまり、日々の蓄熱残量の有効利用を考慮できていないが、今後、この蓄熱残量を熱源水蓄熱の夜間回復に活用することで、さらなる効果向上を検討していきたい。

図5 ポジワット蓄熱システム概念図

図5 ポジワット蓄熱システム概念図 図6 期間積算の製造熱量・消費電力量・従量料金(左:夏 右:冬)

図6 期間積算の製造熱量・消費電力量・従量料金(左:夏 右:冬)7.おわりに

本稿では、筆者らが現在取り組んでいるダブル蓄熱を適用した新たな地中熱ヒートポンプシステムの構想と効果試算の結果について述べた。今後も温暖地における地中熱の普及に向けて、既存建物の個別分散式空調にも適用可能なシステムのありかたを模索すると同時に、従来の省エネ技術としての地中熱利用の枠を超えた、再エネ時代の需給調整に寄与する熱的バッファとしての機能や付加価値の創出に向けて取り組んでいきたい。

参考文献

1) IEA, World Energy Outlook 2021, 2021

2) EHPA, European Heat Pump Market and Statistics Report 2015, 2015

3) 環境省水・大気環境局, 地中熱利用にあたってのガイドライン第4版, 2023

4) 広島大学タウン・アンド・ガウンオフィス, https://tgo.hiroshima-u.ac.jp/declaration-20210126/

5) S. Kindaichi and D. Nishina, Simple index for onsite operation management of ground source heat pump systems in cooling-dominant regions, Renewable Energy 127 (2018) 182–194

6) T. Tanaka, S. Kindaichi et al., Energy-saving effects of the intermittent control of pumps in ground source variable refrigerant flow systems with a buffer water tank, Energies 17(22) (2024)

7) 江上, 金田一ら, 個別分散式空調システムにおけるポジワット蓄熱の適用可能性,日本建築学会環境系論文集829(2025)166–174

8) 日本卸電力取引所 スポット市場取引結果, https://www.jepx.jp/electricpower/market-data/spot/

謝辞

本報は月刊建築設備と配管工事2023年8月増刊号への掲載記事を基に再編したものである。本研究の成果の一部は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託業務(JPNP21005)による。

| 掲載大学 学部 |

広島大学 工学部 | 広島大学 工学部のページへ>> |