環境への取り組み

ナノサイズの銀のワイヤーで光触媒を強力にする方法とそのしくみの解明

2025年3月7日

四国地区

徳島大学

理工学部光システムコース/ポストLEDフォトニクス研究所

教授 古部 昭広

はじめに

近年、新型コロナウイルスなどの感染症が流行したことで、私たちの身の回りの空間を清潔に保つための除菌や抗菌技術がますます重要視されるようになっています。その中でも、環境に優しく、持続可能な技術として「光触媒」を活用した除菌や抗菌の方法が注目されています。

光触媒は、特定の光を当てることで有害なウイルスや細菌を分解したり、空気を浄化したりする技術です。従来の化学薬品を使った除菌とは異なり、化学物質を追加することなく継続的に効果を発揮するため、環境負荷を抑えながら衛生環境を改善できる点が大きな特長です。しかし、一般的に使用される酸化チタン(TiO₂)を用いた光触媒は、紫外線にのみ反応するため、室内や日陰などでは十分な効果を発揮しにくいという課題がありました。

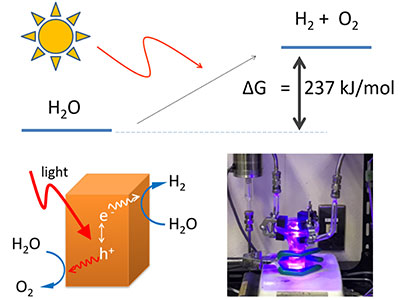

本研究では、こうした課題を克服し、より多くの場面で光触媒を活用できるようにするため、銀ナノワイヤーを用いて酸化チタンの光触媒反応が起こる波長の範囲を、紫外線領域から可視光領域へと広げることを目指しました。銀ナノワイヤーとは、銀でできた非常に細い線状の素材で、髪の毛の太さよりもずっと細いナノメートル(1ナノメートル=100万分の1ミリメートル)サイズの構造を持っています。これにより、室内の照明や太陽光のわずかな光でも光触媒が機能しやすくなり、エネルギー効率の向上が期待できます。また、過渡吸収分光測定を用いて、光触媒の電荷分離の仕組みを詳しく調べることで、より効果的な環境浄化技術の開発に貢献することを目指しました。過渡吸収分光測定とは、光を当てたときに材料の中でどのように電荷が動くかを調べる方法です。これにより、光触媒が効率よく働くかどうかを確認できます。

このように、本研究は光触媒の性能を向上させることで、エネルギー消費を抑えながら持続可能な除菌・抗菌技術を普及させ、環境負荷の低減に寄与することを目的としています。今後、こうした技術が広く活用されることで、よりクリーンで安全な生活環境の実現につながることが期待されます。

実験の方法

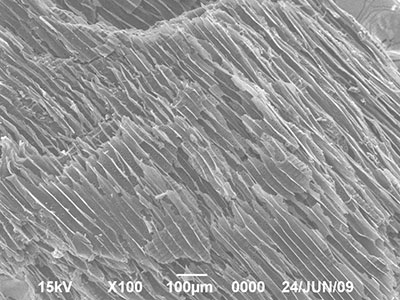

まず、ガラスカッターを使ってスライドガラスを10mm×25mmの大きさにカットしました。その後、ナノワイヤー溶液を上から滴下し、乾燥させることで、立体的に積み重なった「3D堆積銀ナノワイヤー」を作製しました。

次に、作製した3D堆積銀ナノワイヤーの上に、「光触媒コーティング剤」をスプレーで吹き付け、「3D堆積銀ナノワイヤー/TiO₂」を作製しました。

その後、作製した試料について、走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて表面の状態を観察しました。また、有害化学物質のモデルであるメチレンブルー色素の脱色実験では、光源にLEDランプを使用し、紫外線カットフィルターを通して光を照射しました。そして、一定時間ごとにメチレンブルーの吸光度を測定することで、可視光の下での光触媒の働きを評価しました。

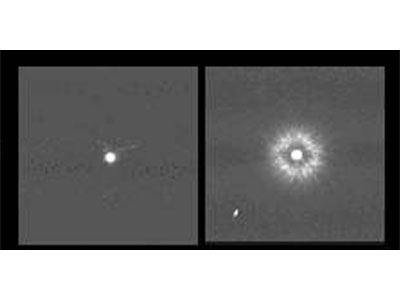

最後に、過渡吸収分光測定を行い、銀ナノワイヤーとTiO₂の間で電荷のやりとりがあるかどうかを調べました。

実験からわかったこと

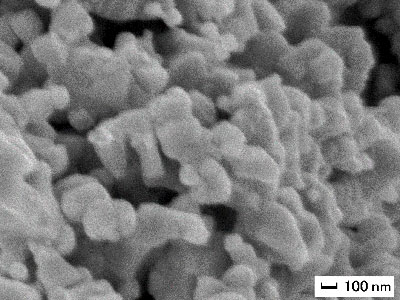

作製した試料についてSEM画像解析を行った結果、図1に示すように、針状の銀ナノワイヤーの表面にロッド状のTiO₂ナノ粒子がしっかり付着している様子が観察されました。

また、可視光を照射して光触媒反応の実験を行ったところ、3D堆積銀ナノワイヤー/TiO₂ではメチレンブルーの吸光度が時間とともにほぼゼロに近づき、最も高い分解率を示しました。

さらに、過渡吸収分光測定の結果から、銀ナノワイヤーの励起状態寿命は励起光の強さが大きくなるほど長くなり、光の強さに応じて変化することがわかりました。一方、銀ナノワイヤー/TiO₂の寿命は、励起光の強さを変えても一定であることが確認されました。これは、銀ナノワイヤーでは励起電子の冷却が、銀ナノワイヤー/TiO₂では酸化チタンに移動した電子と銀ナノワイヤーに残ったホールの再結合が起こっているためだと考えられます。

このことから、メチレンブルーが光触媒反応によって十分に分解されるためには、その還元反応が100ピコ秒(=10-10秒)以内に発生することが示唆されました(図2)。

本研究により、銀ナノワイヤーを活用することで、酸化チタンの光触媒反応を可視光でも効率よく働かせることができることがわかりました。これにより、より実用的で環境に優しい除菌・抗菌技術の発展が期待されます。

図1.3D堆積銀ナノワイヤー/ TiO₂のSEM画像

図1.3D堆積銀ナノワイヤー/ TiO₂のSEM画像 図2. 過渡吸収分光実験で分かったナノ空間での電荷のうごき

図2. 過渡吸収分光実験で分かったナノ空間での電荷のうごき参考文献

Masaki Murase, Yuki Matsuoka, Satoshi Sugano, Tetsuro Katayama, and Akihiro Furube, Enhancement of Visible Light Response of TiO₂ Photocatalyst by 3D-Deposited Ag Nanowires and Its Charge Separation Mechanism, The Journal of Chemical Physics, 161, 014701 (2024)

| 掲載大学 学部 |

徳島大学 理工学部 | 徳島大学 理工学部のページへ>> |