なんでも探検隊

微小重力下での結晶成長

徳島大学 理工学部

みなさんは微小重力と聞くと何を思い出しますか?宇宙服を着た宇宙飛行士が宇宙ステーションの周りで作業をしている風景が思い浮かぶのが一般的かと思いますが、今回の主役は結晶です。

微小重力下で結晶を作ると、その結晶の品質が良くなるということがよく言われています。高品質な結晶を作ることは、科学技術の様々な分野において求められています。特に創薬の分野において、病因タンパク質の構造をもとに特効薬を作る、Structure-based drug design(SBDD)では、高品質な結晶の構造解析によって得られる構造を使用する必要があります。しかし、実際には、これまで報告されている構造のうち、品質の上位10%程度しかその基準を満たしません。そのため、いくつかの製薬会社等は大金をはたいて、宇宙ステーションでタンパク質の結晶化を行っています。

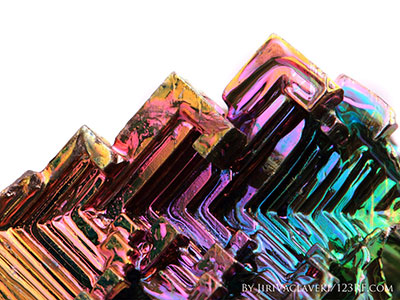

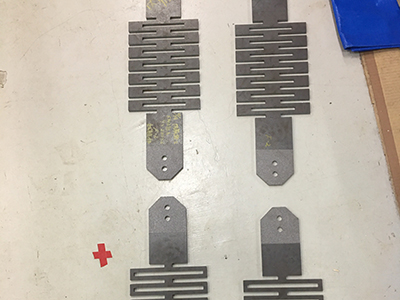

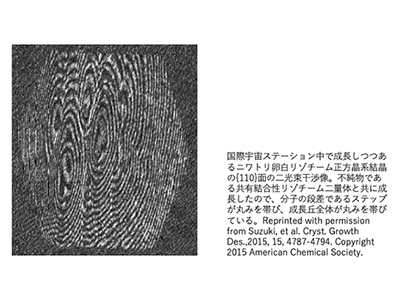

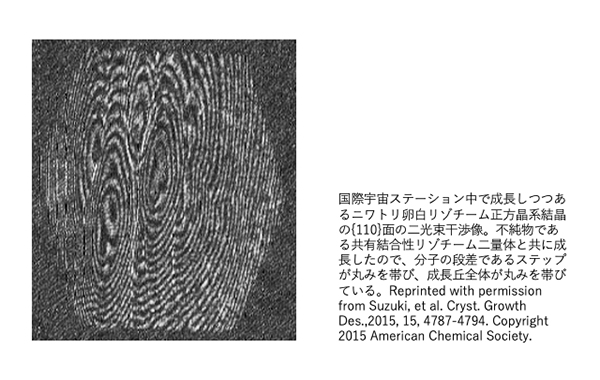

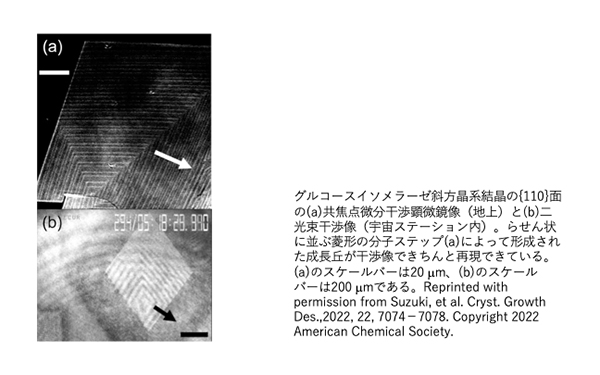

ただ、「なぜ宇宙で高品質な結晶ができるか?」については、よくわかっていません。それを知るために、我々はNanoStepミッション(代表:東北大学 塚本勝男先生)で、世界で初めて、宇宙ステーションで成長するニワトリ卵白リゾチームというタンパク質結晶の表面を、光干渉法を用い、ナノメーターレベルでその場観察することに成功しました(図1)。縞模様は地図の等高線と同じ役割を果たしています。このミッションでは溶質よりも大きな不純物が存在する場合、宇宙では取り込まれにくくなり、品質が上がることが示唆されました。また、その後を引き継いだAdvanced Nano Stepミッション(代表:徳島大学 鈴木良尚)では、グルコースイソメラーゼというタンパク質結晶(図2)を用い、溶質よりも小さな不純物が共存することによって、微小重力下では不純物の取り込み量が増え、品質が逆に劣化することがわかりました。以上より、宇宙実験の前に除去すべき不純物は溶質より小さく、相互作用の強いものという指針を与えることができました。

最近は、直径1ミクロン程度の微粒子の規則構造形成であるコロイド結晶化に注目しています(図3)。特に、ランダムに動き回っている溶液の中から、突如規則正しく並んだコロイド結晶が出てくる「核生成」を観察することに取り組んでいます。その中でも、重水を混合した溶媒で粒子を浮遊させた、いわゆる微小重力状態での核生成過程をリアルタイムに観察することを目指しています(図3)。

図1

図1

図2

図2

図3

図3

| 掲載大学 学部 |

徳島大学 理工学部 | 徳島大学 理工学部のページへ>> |

関連記事

(>>会員用ページ)

| 私たちが考える未来/地球を救う科学技術の定義 | 現在、環境問題や枯渇資源問題など、さまざまな問題に直面しています。 これまでもわたしたちの生活を身近に支えてきた”工学” が、これから直面する問題を解決するために重要な役割を担っていると考えます。 |