おもしろ科学実験室(工学のふしぎな世界)

廃油を⽤いたエコ⽯鹸つくり〜塩析を⽤いて⽣成した⽯鹸〜

東京農工大学 工学部

⽯鹸の化学

1)洗浄と⽯鹸が出来る仕組み

⽔にも油にも溶ける性質を持つものを界⾯活性剤と⾔います。⽔中で汚れ(疎⽔性)を取り囲んで分散し、取り除くことで洗浄されます。

出典:数研出版、視覚で捕らえるフォトサイエンス 化学図録 p.155

出典:数研出版、視覚で捕らえるフォトサイエンス 化学図録 p.155⽯鹸作りは、油脂(脂肪酸のグリセリンエステル)を⽔酸化ナトリウム(⽔酸化カリウムを⽤いる場合もある)で鹸化(加⽔分解)し、脂肪酸ナトリウムという界⾯活性剤を得る反応です。この時副⽣成物としてグリセリンが得られます。

出来た⽯鹸の性質は原料脂肪酸に由来するので、脂肪酸組成を変化させることによって⽤途に合わせた⽯鹸が作られます(洗浄⼒、固さ/柔らかさ、冷⽔での溶け⽅、⽪膚刺激性など)。

2)⽯鹸を精製する操作:塩析とは

普通の石鹸は海水中では泡⽴ちが悪く、使うことができません(海⽔でも使えるココナツ油主体の⽯鹸も存在します)。これはナトリウムイオンの共イオン効果によるもので、塩⽔中では⽯鹸(脂肪酸ナトリウム)が溶解できずに析出するためです。

この性質を利⽤して、⽯鹸を精製する操作が塩析です。飽和⾷塩⽔中に溶解した⽯鹸素地を加えると⽯鹸層と⽔層に別れ、⽔層には副⽣成物のグリセリン、原料油脂中の⽔溶性の不純物が移り、⽯鹸から取り除くことができます。また、鹸反応に寄与しなかった過剰なアルカリ成分も⽔層中に移るので、⽣成した⽯鹸から取り除かれます。このため、すぐに使⽤することができます。

⽯鹸はエコなのか

動物性脂肪や植物油を原料とした⽯鹸は⽣分解性が⾼く、⽯油から作られた合成洗剤と比べ、より環境負荷が⼩さいと⾔えます(近年はパーム油等を原料とした⽣分解性の⾼い合成洗剤が主流です)。また、⽯鹸は硬⽔(カルシウムやマグネシウムが多く含まれた⽔)では⽔に溶けない⽯鹸カスを作って洗浄⼒が失われてしまいますが、逆に考えると下⽔中ではこれらと結びついて汚泥となって沈殿するため、⽔中から直ちに取り除かれます。硬⽔中でも洗浄⼒が落ちないという利点のある合成洗剤は、洗浄⼒をいつまでも保持するため、⽯鹸と⽐べると下⽔システムに負荷をかけるといえるかもしれません。

いずれにしろ、必要以上の⽯鹸、洗剤を使⽤したり、油を直接下⽔に流したりすることは環境に影響を与えると⾔えるでしょう。

準備するもの

材料

- 揚げ物に使った後の廃油または⾷⽤油(キャノーラ油やオリーブ油など)※廃油の⽅が反応が速く進む

- ⽔酸化ナトリウム(苛性ソーダ、劇物)※薬局で購⼊可能ですが、使⽤⽬的(⽯鹸作り)や⽒名、住所などを記⼊して押印が必要です。保護者の⽅と⼀緒に購⼊して下さい。

- 塩化ナトリウム(⾷塩)※にがり等を含んでいないもの

- ⽔ ※⽔道⽔でもよいが精製⽔(コンタクト⽤などとして薬局で購⼊可能)の⽅が良い。

- ⾊/⾹り付け⽤ ⾷⽤⾊素 エッセンシャルオイル(ラベンダー、ミントなど) 合成⾹料(アロマオイルなど)

器具・装置

- 500mlペットボトル(炭酸飲料か加温販売⽤のものが厚⼿で良い)

- 100mlと500mlのガラスビーカーまたは耐熱性の計量カップ

- 薬さじ、ガラス棒または⽵箸など

- ろ過⽤セット(ザル+キッチンペーパー(絞れるタイプ))

- ⽯鹸型(プラカップ(デザートなどの空き容器)やお菓⼦⽤シリコン型など) ※アルミ製は不可

- はかり ※0.1gまで測れるもの

- 湯煎⽤鍋

- 温度計

- ⽔酸化ナトリウム(苛性ソーダ)⽔溶液は、強アルカリ性で⽪膚に付いたり⽬に⼊ったりすると極めて危険です。必ず⽩⾐、ゴーグルを着⽤し、ポリ⼿袋等も利⽤してください。

- 反応を進めるため、油をあらかじめ60℃程度まで湯煎して加熱します。⾼温になりすぎないよう、お湯ができたら鍋は⽕からおろし、ペットボトルを⼊れて下さい。⽕傷をしないよう、必要に応じて軍⼿等を着⽤してください。

実験⼿順

-

廃油(または⾷⽤油)60gを500mLペットボトルに計り取る。ふたをして60℃の湯浴で50℃程度に予備加熱(5分ほど。時々ふたを開けて息抜き)。

-

⽔酸化ナトリウム溶液を作成する。⽔酸化ナトリウム8.4g を計量し、100ml ビーカー中の⽔25mlに⼿早く加え、よくかき混ぜて溶かす。発熱するので必要ならば氷⽔を当てて冷やす。発⽣す るヒューム(煙)を吸い込まないように注意。 ※この溶液は強アルカリ性なので取扱注意。

-

油⼊りのペットボトルに、あらかじめ作成した⽔酸化ナトリウム(NaOH)溶液(油と同じくらいの温度が良い)をこぼさないよう⼊れ、しっかりふたをする。それをよく振って撹拌する。中味がクリーム状になったら(15 分程度、油の種類や攪拌状態によっても変わるが、しばらく置いても分離しなくなるまで)、1週間程度放置して鹸化を進ませる。保温しておくと反応が早く進む。

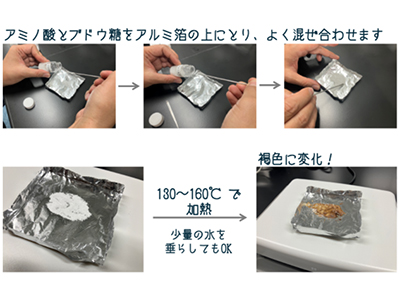

左から キャノーラ油、オリーブ油、廃油(2本)

左から キャノーラ油、オリーブ油、廃油(2本) -

⾷塩(塩化ナトリウム)25g をガラスビーカー等に計り取り、⽔100mlを⼊れ撹拌して溶かす。ペットボトルの中味を60℃程度の湯浴で柔らかくした後で、⾷塩⽔に⼊れ、よくかき混ぜる。氷⽔でビーカーを冷やす。

浮いてきた⽯鹸をザル+キッチンペーパーで濾しとる。キッチンペーパーの上から⽔をかけ、塩⽔を洗い流す(やりすぎると⽯鹸が溶けて量が減ってしまうのでほどほどに)。

洗浄後、⽯鹸を絞ってしっかり⽔気を取り型に⼊れる。⾊付け、⾹り付けはここで。⾷⽤⾊素は⽖楊枝で半滴程度、⾹り付けのオイルは10滴程度で様⼦を⾒る。⽯鹸がポロポロしている時は型のまま、電⼦レンジで20秒程度加熱すると溶けて滑らかになる。

-

涼しく乾燥したところで乾燥させる。塩⽔の洗浄が不⼗分な時、表⾯に汗をかくことがあるが、拭き取れば問題ない。

*塩析を⾏った後の⽯鹸は1-2週間程度乾燥させ、固まったら使えます。洗顔、浴⽤などにはお勧めできません。洗濯(襟や袖⼝の下洗いなど)や掃除⽤にお使いください。

*⾷⽤⾊素は⽯鹸のアルカリ性や、⽇光で退⾊してしまうことがあります。

参考

| 掲載大学 学部 |

東京農工大学 工学部 | 東京農工大学 工学部のページへ>> |