なんでも探検隊

コンクリートって何?

-ナノスケールに読み解くコンクリートのデザイン-

名古屋工業大学 工学部

みなさんは、通学路にあるコンクリートを気にしたことがありますか?その存在は"あって当たり前"と、私たちの生活に溶け込んでいるので、意識することはあまりないのではないでしょうか。

一方で技術者は、四六時中コンクリートが気になってしまいます。旅先でもコンクリートの肌ばかり観察して、美しい光沢だ!このひび割れの原因は?などと考えていたりします。なぜなら技術者は、このコンクリート構造物はあとどれくらい使えるのか?という社会が求める問いに、答えたいからです。

この社会的問題に対し、名古屋工業大学 社会工学科 環境都市分野 吉田亮(地球・建設材料)研究室では、コンクリートの劣化メカニズムについてナノスケールを有する空隙の構造と機能から解明するという科学的な視点に立ち、インフラ維持管理における最適な対策を提案することを使命とし、研究を行っています。

インフラを効率的に維持管理していくためには、構造物の健康状態を正しく診断することが不可欠です。コンクリート構造物でいえば、コンクリートの中の鉄筋が錆び始めるまでの時間を正確に予測することが課題となっています。

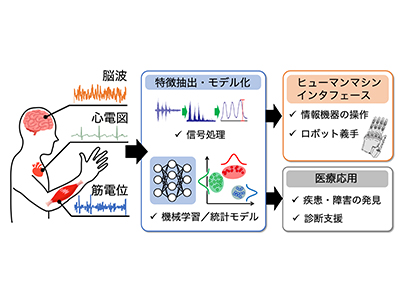

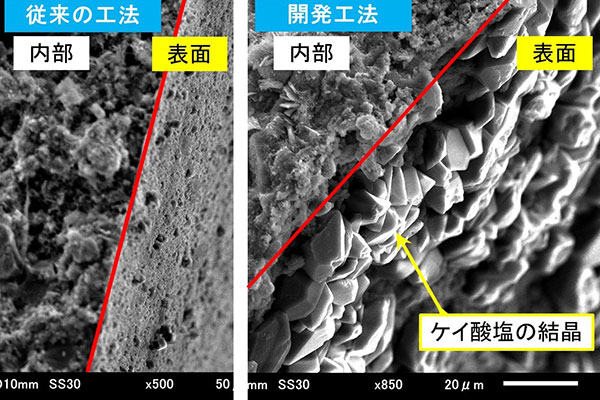

そのために、鉄筋の腐食因子である雨の浸透・乾燥などの現象について、走査電子顕微鏡などを用いて、コンクリート中の水の移動経路となる空隙構造をナノスケール(10-9m)で分析し、「空隙の構造と機能の関係を追究」することで、現象解明に挑んでいます。また、この空隙構造には、コンクリートが製造される時の設計条件や環境など、過去に受けた作用の履歴も刻まれている可能性があり、維持管理に必要な「コンクリートのカルテ」としての活用も期待されています。そして、補修設計の際には、劣化状態に応じて、適切な補修材を適切な場所(空隙)に処方する、「ナノスケールに基づいた材料のデザイン」が提案されています(図1)。

図1. コンクリートの内部組織と補修面に生成したケイ酸塩鉱物

図1. コンクリートの内部組織と補修面に生成したケイ酸塩鉱物 コンクリート構造物の維持管理は、今や、日本のみならず世界が抱える問題となっています。現象の本質を問う科学的な検証により、コンクリート構造物の維持管理にイノベーションを創出することが必要です. 卒論・修論で開発する補修材料、提案する維持管理手法は、実務が直面している問題に、本質的な解を与えることを目的としています. 学生が取り組んだ研究のひとつひとつが、世界のインフラ問題を解決することに繋がっています(図2)。

図2. 建設後90年を経過した橋梁の撤去現場で、

図2. 建設後90年を経過した橋梁の撤去現場で、鉄筋の腐食状況とコンクリートの中性化の関係を調査する学生。

| 掲載大学 学部 |

名古屋工業大学 工学部 | 名古屋工業大学 工学部のページへ>> |

関連記事

(>>会員用ページ)

| 私たちが考える未来/地球を救う科学技術の定義 | 現在、環境問題や枯渇資源問題など、さまざまな問題に直面しています。 これまでもわたしたちの生活を身近に支えてきた”工学” が、これから直面する問題を解決するために重要な役割を担っていると考えます。 |