なんでも探検隊

野生の生物と共存できる都市づくり |

横浜国立大学 理工学部

建築都市・環境系学科 地球生態学EP

野生の哺乳類がどれだけ都市に進出できるのかを調べて見ると、シカやサルなどは森に多く住んでいるのですが、タヌキやノウサギは市街地と森林の中間の、ちょうど良く林と耕地、住宅地などが混じり合った里山に多いことがわかりました。

自動撮影カメラに写ったタヌキ

ちなみにタヌキやノウサギは昔話のカチカチヤマの主人公ですが、昔の人は身近な里山の野生動物をよく観察していたようです。森林から都市までの都市化傾度は人間がつくったものですが、野生の哺乳類にも好みの環境があることがわかります。

人間も哺乳類ですから、都市化傾度の中で好みの場所があるかもしれません。そこで、どのようなところが好適なのかを調べて見ました。

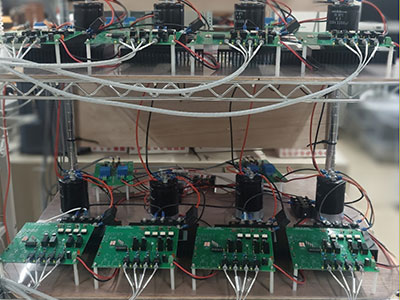

単純にアンケートを行うと流行している意見の影響を受けてしまいそうですが、生物としてのパフォーマンスの指標として合計特殊出生率(女性が一生の間に産む子供の数)を調べたところ、神奈川県横浜市の中では緑地が多い都筑区などで子供が多く生まれるものの、緑が少ない西区や中区では子供が生まれにくいことがわかりました。

横浜市の区の環境と

産まれる子の数

同じ傾向は全国の都道府県でも見られるため、人間は都市性の哺乳類ではないのかもしれません。なお東京都は全国で最も子供が生まれにくい持続困難な都市ですが、地方で産まれた人口が流入を続けているため人口が増えています。人口密度の高い場所は生物としての人間にとって不適ですが、人口密度が高いと経済的な生産性が高まる現象があるため人口が引きつけられ、再生産しないで消滅して行く装置として機能してしまうおそれがあります。

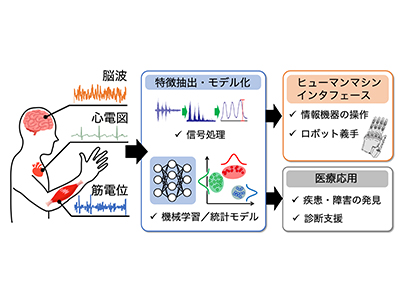

このように、野生生物にとって良い環境が人間にとっても良い環境であることも少なくないようです。人間と野生生物が共存し、経済的な生産性も確保できる都市の実現について考えています。これには生物学と、工学の建築学や土木工学の両方の知識が必要になるため、横浜国立大学で新しくつくった学科が活きる分野です。

| 掲載大学 学部 |

横浜国立大学 理工学部 | 横浜国立大学 理工学部のページへ>> |

関連記事

(>>会員用ページ)

| 私たちが考える未来/地球を救う科学技術の定義 | 現在、環境問題や枯渇資源問題など、さまざまな問題に直面しています。 これまでもわたしたちの生活を身近に支えてきた”工学” が、これから直面する問題を解決するために重要な役割を担っていると考えます。 |