環境への取り組み

メタマテリアルによる光エネルギーの自由自在な制御

~太陽熱光起電力発電(Solar-TPV)への応用~

2017年8月18日

信越・北陸地区

新潟大学工学部工学科 機械システム工学プログラム

光エネルギー工学研究室

櫻井 篤 准教授

はじめに

近年、再生可能エネルギー社会を実現するために、太陽エネルギー利用の研究は一段と重要性が高まっている。太陽エネルギーの利用技術としては太陽光発電が一般にも普及し、各地にメガソーラーが建設されている。一方、日本ではあまり馴染みはないが、太陽光資源の豊富な南ヨーロッパやアメリカ西海岸などでは太陽熱発電も既に十万世帯以上の電力を賄えるほど発展している。その太陽熱利用は、次世代技術として太陽熱光起電力発電(Solar-TPV: Solar Thermophotovoltaic)システムが注目されている。これは太陽エネルギーを高効率に利用することが出来る発電システムであり、その技術の鍵は、太陽が持つ光エネルギーを自由自在に制御することである。本稿では、本研究室が現在取り組んでいる光エネルギーを自由自在に制御するための研究と、その技術を太陽熱光起電力発電(Solar-TPV)技術へ応用するための研究の2つについて紹介したい。

太陽熱光起電力発電(Solar-TPV)とは

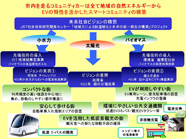

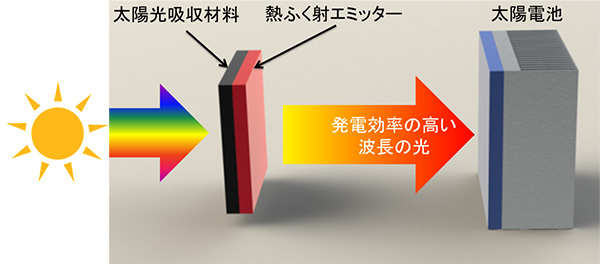

Solar-TPV発電システムのコンセプトを図1に示す。Solar-TPV発電システムは、太陽光吸収材で太陽エネルギーの全てを一旦熱エネルギーとして変換した後、熱ふく射エミッターにより太陽電池が発電しやすい熱ふく射光を放射させるものである。一般的な太陽光発電は、太陽エネルギーのうち可視光の一部しか利用できないため、単接合型太陽電池では変換効率は理論的にも34%が限界である(Shockley–Queisser Limit)。一方、Solar-TPV発電システムは、理想的には太陽エネルギーを一切無駄にしない方法であることから、その変換効率は85%の発電効率が期待出来ると予想されている。さらに熱源は太陽光に限らず、発電プラントや製鉄所の廃熱などが自由に選べることや、太陽熱発電と比べるとタービンのような大型の回転機械も必要無く静音かつメンテナンスフリーであることもメリットである。

図1 太陽熱光起電力発電(Solar-TPV)のコンセプト

メタマテリアルによる光エネルギー制御

理想的な太陽光吸収材料は、太陽エネルギーのうち多くを占める可視-近赤外波長領域の光を完全に吸収する一方で、熱ふく射として周囲環境に捨てられてしまう赤外領域の光については全く放射しないといった波長選択特性が求められる。次に熱ふく射エミッターは、太陽電池が発電しやすい波長2マイクロメートル付近の熱ふく射光だけを放射するような特性が求められる。

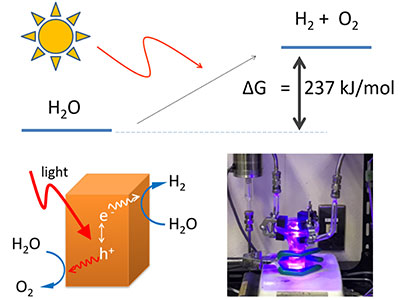

このような波長選択性を持つ材料を実現させるために、本研究室ではメタマテリアルに着目している。メタマテリアルとは、ナノ・マイクロスケールの構造体によって光を制御し、自然界には存在しない新しい光学特性を持つ材料のことである。最近では、物質に入射する光を自由に曲げて透明化させる技術(クローキング)といったホットな話題には事欠かない。このように光を自由自在に操れるならば、太陽光エネルギーや、熱ふく射光のような目には視えない光エネルギーを自由自在にコントロールすることが可能である。図2に金属パターン/誘電体層/金属基板の三層で構成されたメタマテリアルの模式図を示す。このナノ構造体においては、特定の波長の光に対して強い共鳴状態を起こすことが可能であり、それによって光エネルギーを制御できる。

図2 メタマテリアルの模式図

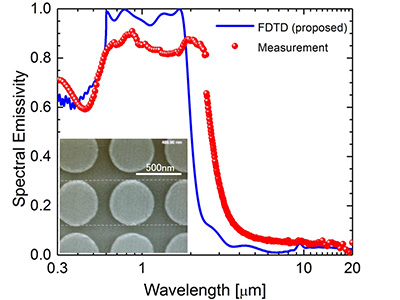

図2 メタマテリアルの模式図 図3 メタマテリアルの光吸収・放射特性の測定結果と数値計算結果の比較

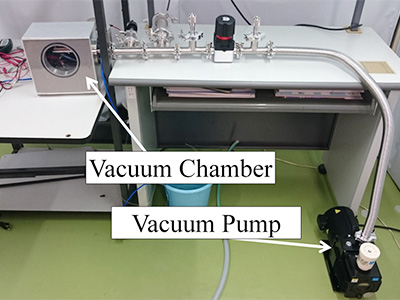

図3 メタマテリアルの光吸収・放射特性の測定結果と数値計算結果の比較本研究室では、この波長選択性メタマテリアルをSolar-TPVシステムの太陽光吸収材・熱ふく射エミッターに応用することを検討している。図3には、実際に作製した波長選択性メタマテリアルの光吸収・放射特性を測定した結果を示す。赤いプロットが測定結果、青い線は電磁波数値シミュレーションによって予測したもので、その計算結果とも光吸収・放射特性が良く一致している。両者とも可視光-近赤外光領域(0.3マイクロメートル~2マイクロメートル)で高い光吸収・放射特性を示す一方で、それより長い波長の赤外線は放出しないような波長選択性が得られている。図中の画像は、電子顕微鏡で観察したメタマテリアルの写真であり、直径が約450マイクロメートルの円盤型パターンが形成されていることがわかる。図4は、Solar-TPVシステムの実験装置であり、自作の真空容器内において実証試験を行っている。図5は実際に加熱試験を行っている様子であり、温度と発電量を同時に測定しながら発電システムの特性を調べている。

図4 太陽熱光起電力発電(Solar-TPV)の実験装置

図4 太陽熱光起電力発電(Solar-TPV)の実験装置 図5 TPV実験の様子

図5 TPV実験の様子おわりに

メタマテリアルの研究は歴史も10年程度と浅く、次々と新たな知見が報告され、まさに日進月歩の技術である。メタマテリアルのメタは“超越した”という意味で使われており、自然界には存在しない新材料によって光に限らない“波動”が関わるあらゆる現象に革命を起こすかもしれない。

今回は、その環境エネルギー分野への応用の一つとして太陽熱光起電力(Solar-TPV)システムについて紹介したが、メタマテリアルを用いた新しい光エネルギー制御の研究は、他にも色々な産業や医療の分野への応用研究が拡がっている。それにまだまだ私達に想像もつかないような新たな使い道が見つかる可能性もあり、とても魅力的な研究分野だと思っている。これを読んで興味を持ってくれた皆さん、是非いつか一緒に研究しましょう!

| 掲載大学 学部 |

新潟大学 工学部 | 新潟大学 工学部のページへ>> |