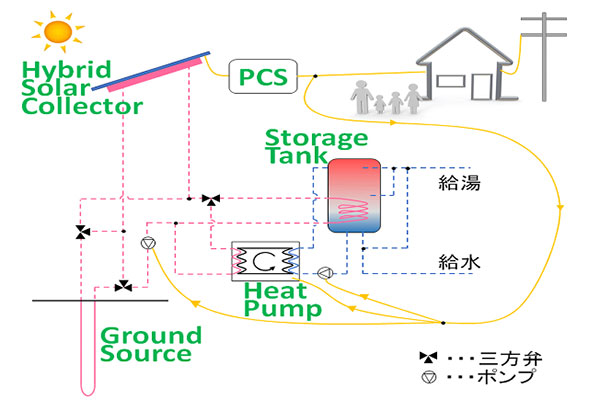

図1 ヒートポンプの概要

図1 ヒートポンプの概要

皆さんは「ヒートポンプ」と言う言葉を聞いたことがあるでしょうか。ヒートポンプは身近な所では家庭用ルームエアコンや給湯器にも使われており、冷媒(古くはフロン、そして代替フロンや二酸化炭素)を用いて熱を室内と室外の間で自由に移動させる技術です。例えば、図のように家庭用エアコンで冬季の暖房運転を考えてみましょう。冷媒は低温でも蒸発する性質をもっているので、蒸発するときに室外の空気から熱を奪います。蒸発した冷媒は圧縮機で高温高圧のガスに圧縮されて凝縮器に送られます。凝縮器では冷媒ガスが液体になりますが、このときに奪った熱を放出して室内の温度を高めるのです。液体となった冷媒は膨張弁で減圧され、再び蒸発器に戻って冷媒サイクルを一回りします。したがって、圧縮機に1 kWのパワー(仕事率)を投入したとき、室外から5 kWの熱量(熱量はパワーと等価)を吸収したとすると、室内には合計で6 kWの熱量が移動することとなり、たった1 kWのパワーで6 kWもの熱量を移動させ室内暖房ができるわけです。何やらエネルギー保存則に反しているかのように思えますが、5 kWの熱の移動に1 kWのパワーが必要なだけで、1 kWのパワーで5 kWの熱量を生み出しているわけではありません。これが、昔ながらの電熱ヒータだとどうでしょう。1 kWの電力を投入しても、当然ですが1 kWの熱量しか生み出しません。このように、ヒートポンプ技術はエネルギーの有効利用と言った観点で素晴らしい優等生であり、今やビル用マルチエアコンはもちろんのこと業務用の冷蔵冷凍機、チラーなどありとあらゆる熱を取り扱うシステムに導入されています。

静岡大学工学部電気電子工学科では以上に述べたヒートポンプ技術に関連する研究として、ハイブリッドソーラーハウスの構築や圧縮機を駆動するモータ・インバータの開発に取り組んでいます。ハイブリッドソーラーハウスは太陽光だけでなく太陽熱エネルギーや井戸水から得られる熱エネルギーにも着目し、ヒートポンプ技術を適用して熱という形態でエネルギーの有効利用やエネルギー貯蔵を試みる環境フレンドリーな住宅です。住宅の省エネ化には消費エネルギーの過半を占める暖房や給湯の低温熱の削減が鍵となります。消費エネルギー形態として半分を占める電気とともに、熱も含めた太陽エネルギーを効率よく変換し、蓄え、消費する仕組み(装置と制御)が必要とされています。エネルギーだけでなくエクセルギーを考えることが重要なのです。

図2 ハイブリッドソーラーハウスの実験風景

図3 ブライン(熱媒体)の流路構成

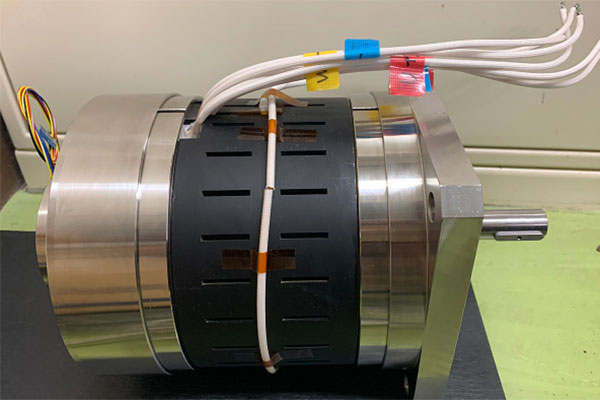

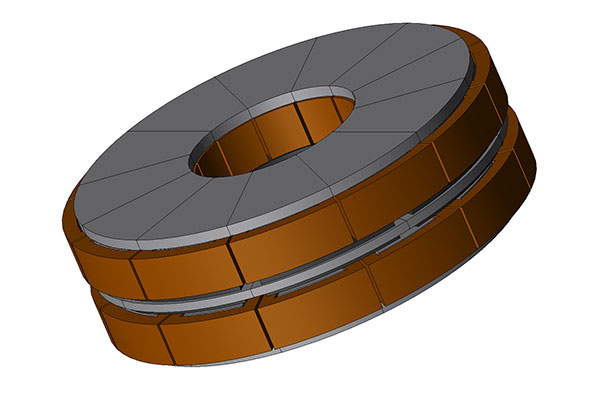

一方、モータ・インバータに関しては可変界磁PMモータやアキシャルギャップPMモータなどの研究を通して、ヒートポンプの心臓部とも言える圧縮機の更なる低消費電力化だけでなく革新的な圧縮機構と小型軽量化、高効率化の両立を目指しています。モータは200年以上の歴史をもっていますが、低炭素社会に向けた取り組みの一つとして未だに技術革新が続いています。ことに、磁束を通すための鉄系磁性材料と永久磁石材料の進化と、コンピュータを用いた電磁界解析技術の発展は目まぐるしいものがあり、新しい機能や性能をもったモータが今この瞬間にも生まれています。

図4 可変界磁PMモータの外観

図5 モータの運転特性試験システム

図6 アキシャルギャップPMモータの3D電磁界解析モデル

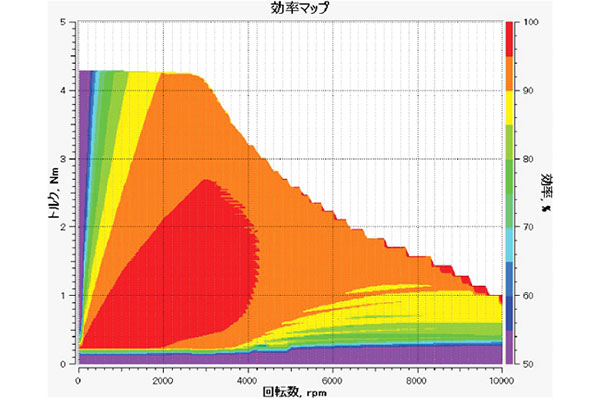

図7 モータの出力特性と効率マップ

人類の営みに欠かせない核心的なものとして、食料とエネルギーの2つが挙げられます。エネルギーの発生、輸送、変換、貯蔵、利用の各フェーズにおいて、熱となって消費されてしまう損失を如何に減らすか、換言すれば運転効率を如何に高めるかは永遠の課題と言えます。持続的な社会を構築するための一助として可変速モータ駆動システムを用いたヒートポンプ技術は大いに役立っており、今後も発展を遂げて行くと思います。ソーラーハウスでは他からエネルギーを供給することなく快適な住環境を実現できるように、そして必要な設備が安価に導入できるように研究開発を進めて行きたいと考えています。モータ駆動システムでは、低速大トルクの運転領域でも高速運転領域でも95%以上の効率を達成できるモータ、従来の200~300%のパワー密度を実現できるモータの開発を目指して取り組んで行きたいと考えています。

※このページに含まれる情報は、掲載時点のものになります。