環境への取り組み

環境共生学科は21世紀に活躍する環境技術者を育成します |

2010年3月18日

2010年3月18日関東地区

埼玉大学 工学部

埼玉大学工学部では平成20年度に環境共生学科を設置し、地球環境への負荷が少なく持続可能な社会を築く環境技術者を育成しています。環境共生学科の教育を担当する教員は、物質循環科学系・応用生態学系・環境評価学系の3分野において環境科学の観点からさまざまな研究を行い、それらの分野の専門基礎知識を備えた21世紀に活躍する環境技術者となれるよう学生を教育・指導しています。指導的な教員は埼玉大学環境科学研究センターとも連携して先進的な研究成果を挙げています。

代表的な研究をご紹介します。

●物質循環科学系の物質循環制御の分野では

人々の健康や自然生態系に悪影響を及ぼす恐れがある物質を「環境インパクト化学物質(Environmental Impact Chemicals = EICs)」と総称します。それらの発生のメカニズムを解明して抑制する技術、望ましい物質循環の仕組みを持つ循環型社会を実現する制御技術の研究開発を行っています。

●応用生態学系の応用生態工学の分野では

河川の人工化が生態系に与える影響の評価を研究しています。ダムの建設や護岸工事(※)で形が変えられた河川で、植物の分布や生育にどのような変化が現れるかを現地で調べるとともに、植物がどのような養分を土壌から摂取して繁殖したり衰退していくかを分析しています。

※護岸工事(ごがんこうじ)・・・

水害を防ぐため、河川・海岸を堤防などで保護・補強すること。

●応用生態学系の遺伝子環境工学の分野では

環境ストレス耐性植物の分子育種について研究しています。遺伝子組み換えの技術により、厳しい環境変化に耐えられる植物を開発しています。気候変動と人口増が地球規模で進む時代に備えて、収穫増も期待できる農作物の品種改良につながります。

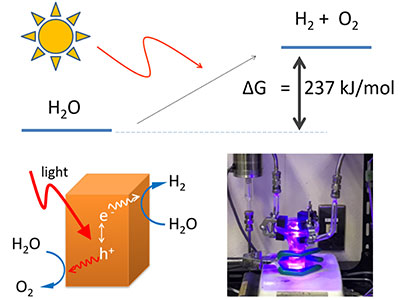

●環境評価学系のエコエレクトロニクスの分野では

マイクロ・ナノ構造という非常に小さい構造を持つ物質を利用して熱エネルギーを電気に直接変換する熱電変換素子の研究開発を行っています。さまざまな場所で発生する熱を無駄なく有効に利用することを目指しています。

この他、環境総合評価、地域環境システム、環境センシング、都市基盤工学の各研究分野でユニークな研究を行っています。各教員の紹介は下記に掲載されています。

http://www.env.saitama-u.ac.jp/intro/faculty.html

埼玉大学環境科学研究センターについては下記を御覧ください。

http://iest.saitama-u.ac.jp/

| 掲載大学 学部 |

埼玉大学 工学部 | 埼玉大学 工学部のページへ>> |