環境への取り組み

モーター用軟磁性粉末材料の研究開発

2020年3月27日

九州地区

九州工業大学 工学部

マテリアル工学科 材料界面研究室では、電気モーター用のコア材料の研究を進めています。我が国において発電される電気エネルギーの約50%はモーターによって消費されています。日々の生活の中でモーターを意識することは少ないのですが、家庭においてエアコンや冷蔵庫には大きなモーターが組み込まれており、このような目に入らないモーターが多くの電力を消費しています。

入力したエネルギーの何割を別のエネルギーに転換できるか、その比率を効率といいます。例えば、自動車のエンジンはガソリンを燃やして得られる熱エネルギーの約40%を運動エネルギーに変換できますが、残りは廃熱として捨てられてしまいます。モーターの場合、供給される電気エネルギーの80%から90%を運動エネルギーに変換できます。すなわち、効率は80%以上であり、大変高効率な機器です。しかし、消費している電力の総量が多いので、残りの20%の損失は火力発電所7基分の発電量に相当します。この損失を減らすことが我々のコア材料開発の目的です。

図1は扇風機を分解して取り出したモーターの中身です。モーターの中にはローターコアとステーターコアが入っています。図1の左下の、四角い、銅線の巻かれている鉄の塊がステーターコアで、棒のついている鉄の塊がローターコアです。図1右のようにローターコアをステーターコアに挿入し、ステーターコアに巻かれている銅線に電流を流すことで、鉄が磁気を発し、ローターコアが回って、ローターコアについている棒も回転し、扇風機の羽が回ります。

図1 扇風機用モーターのコア

棒を回転させるためには、銅線に流す電流のONとOFFを繰り返して、コアが発生する磁気もONとOFFを繰り返す必要があります。この時にコアは熱を発生させます。これがモーターの全損失の約30%を占めています。この熱をあまり発生させない鉄系の材料を作ることを我々は目指しています。

熱を抑制する色々な方法がありますが、私たちはコアを構成する材料中の原子の並び方を制御することで、この熱を抑制しようとしています。図2に示すように、鉄は鉄原子の集合体ですが、その集合体中で鉄原子はランダムに配置しているわけではなく、整然と並んでいます。整然と並んでいる鉄原子の最小単位を取り出したものを単位胞と言います。図2の右に示すように、鉄の単位胞はサイコロの角と中心に鉄原子を配置した構造になっています。図2の赤線で示すように、鉄はこのサイコロの稜の方向で、モーターにとって良い磁気的な性質を持っています。この方向を磁化容易軸と呼びます。一方、青線で示すように、サイコロの異なる面の角と角を繋ぐ方向は悪い磁気的な性質を持っています。この方向を磁化困難軸と呼びます。この赤線の方向をモーターの軸と垂直に向けることで、向けていない鉄と比較して、熱の発生量を30%減らすことができると考えられています。モーターの損失が火力発電所7基分で、モーターの全損失の30%が電流のONとOFFで発生する熱、その30%を減らすことができれば、7基×30%×30%=火力発電所0.6基分のエネルギーを節約することができると見込まれます。

図2 鉄の階層構造

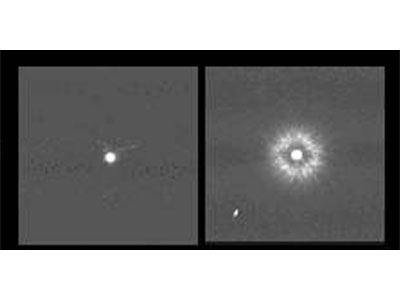

我々の研究室では、鉄の粒子を黒鉛のような潤滑性を持つ物質とボールミルで粉砕することで、鉄粒子中の原子の配列をコントロールしています。図3の左に示すように、鉄の粒子をボールミルで粉砕すると顆粒状の鉄粒子がおせんべいのような形になります。この時、おせんべいの平たい方向に磁化容易軸が平行になることを我々は発見しました。図3の真ん中は単体及び黒鉛と共に粉砕された鉄粒子の写真で、その右は電子線後方回折散乱という現象を利用して、せんべい状になった鉄粒子表面の原子の配列を色にして表示した画像です。単体で粉砕された鉄と比較して、黒鉛と共に粉砕された鉄粒子の表面は赤い部分が多いことが分かります。この粒子を集めて圧縮成形してステーターコアを作ることで、熱の発生の少ないコアを得られることが期待されます。

図3 ボールミルで粉砕された鉄粒子とその結晶方位

| 掲載大学 学部 |

九州工業大学 工学部 | 九州工業大学 工学部のページへ>> |