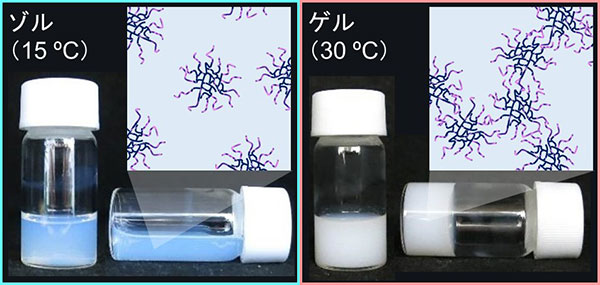

図1 異なる温度における微粒子分散液の様子

図1 異なる温度における微粒子分散液の様子

ゲルとは、液中の高分子や微粒子が何らかの力で互いにつながることで溶液全体に三次元網目構造を形成することで流動性を失い、固体状となったもののことです。ゼラチンや寒天のように、身近なゲルの多くは高温では液体(ゾル)状態ですが、冷やすことで固まってゲル状態となります。それに対して、温度によって性質が変化する高分子のナノ粒子を含む水溶液は、温度を上げることでゾル状態からゲル状態に変わるという、一般的な感覚とは反対の性質を示します。

図2 温度上昇によってゲル化する微粒子分散液の応用例

動画 温度上昇による微粒子分散液のゾル-ゲル転移

ゾルとは、微粒子や高分子など(分散質という)が水などの液(分散媒)中に分散した液体(分散液)のことを指します。一方、ゾル中の分散質が何らかの要因によって互いに架橋することで分散液全体に三次元網目構造を形成し、その内部に分散媒を保持したまま固体状となった(流動性を失った)ものをゲルと呼びます。

一般的にゲルは、分散質間の架橋方法の違いによって化学ゲルと物理ゲルに分類されます。化学ゲルは共有結合で架橋が形成されたものであり、分子の熱運動でその架橋が切れることはありません。身近な化学ゲルとしては、消臭ビーズなどの吸水性樹脂やコンタクトレンズがあります。それに対して物理ゲルは、水素結合や疎水性相互作用といった非共有結合によって架橋されたものであり、温度変化によって架橋の形成と消滅が可逆的に起こります。そのため、物理ゲルは温度を変化させることでゾル状態からゲル状態へ、ゲル状態からゾル状態へ繰り返し変化することができます。身近な例ではゼラチンや寒天を水に溶かしたものがこれにあたります。これらは高温ではゾル状態ですが、冷却することで流動性を失ってゲル化し、加熱すると再びゾルに戻ることはよく知られていると思います。このように、一般的な物理ゲルは冷却することでゾル状態からゲル状態に変化しますが、その反対の挙動を示す物理ゲルもいくつか存在します。

高分子の中には温度が上昇すると水溶性から非水溶性、すなわち水に溶けなくなるものがあります。このような感温性高分子からなる数十nm程度の大きさの微粒子が分散した液体もその一つで、温度の上昇によってゾル状態からゲル状態に変化します(図1)。このゾルからゲルへの変化は非常に素早く起こり、例えば、20 ℃でゾル状態だった微粒子の分散液を40 ℃の水槽にたった10秒間入れるだけでゲル化します(動画)。このような温度の上昇に伴ってゲル化する液体は、生体内に注射されるとその場でゲル化できることから、ドラッグデリバリーシステムや組織再生の足場材料としての応用が期待されています(図2)。

※このページに含まれる情報は、掲載時点のものになります。