おもしろ科学実験室(工学のふしぎな世界)

作って体感!「指アユ」で身近な物理

群馬大学 理工学部

はじめに

ものを作るためには、様々な物理現象をはじめとする自然法則を理解し、それが利用できるようなものの構造を考えることが大切です。ここでは、身近にある紙とクリップを使って、物理現象を活かす構造をもったおもちゃを作ってみましょう。

今回は「指アユ」とよばれる魚のかたちをしたおもちゃを作ります。指アユはお尻の部分を片手で持ち、口に指や鉛筆といったものを入れると、指アユと入れたものの間に発生する「摩擦(まさつ)力」と指アユの体の構造によって生じる口に入れたものを「しめつける力」によって、指が抜けなくなるおもちゃです。摩擦力とは、2つの物体が互いに接しながら動くときに、2つの物体の動きを妨げるように生じる力です。指アユはこの摩擦力によって、口に入れたものを引き抜こうとすると、口に入れたものを口のなかに押しとどめる方向に力が働きます。 さらに、指アユは摩擦力によって、口に入れたものを口のなかに押しとどめるように体が細くなる構造をしており、入れたものを締め付けて固定する方向に力を発生します。このような特殊な構造により、このおもちゃの口に入ったものは抜けなくってしまうのです。

それでは、指アユを作っていきましょう。

準備するもの

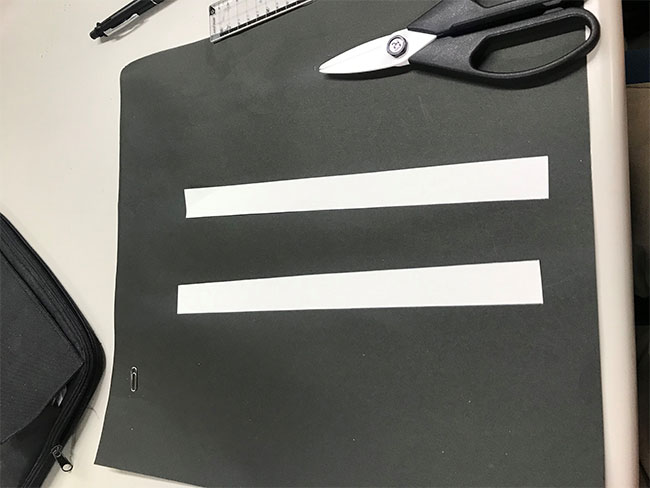

図 1 A4のコピー用紙、はさみとクリップ(下に敷かれた黒い紙はコピー用紙を見やすくするためのもの)

図 1 A4のコピー用紙、はさみとクリップ(下に敷かれた黒い紙はコピー用紙を見やすくするためのもの)- A4のコピー用紙1枚

- はさみ

- クリップ 1つ

作り方

それでは折り紙の折り方を説明します。折り方を説明するために紙の写真と実線、点線が描かれた図がいくつもでてきます。この実線と点線はそれぞれ黒の実線が谷折りを、点線が山折りを意味しています。

-

図 2 A4のコピー用紙から切り出した細長い2枚の紙

図 2 A4のコピー用紙から切り出した細長い2枚の紙図1に示されているA4の紙から図2のように幅2.5cm、長さ29.7cmの細長い紙を2枚切り出します。

-

図3 (a)、 (b)のように切り出した2枚の紙それぞれに、幅2.5 cmの真ん中のところで縦方向に折りすじを付け、長さ29.7cmの真ん中のところで横方向に折りすじをつけます。さらに、図3 (c)、 (d)のように斜めの折りすじを付けます。

図 3 手順②の説明

図 3 手順②の説明 -

2枚とも折りすじに合わせて折りこみ、図4のようなL字の形にします。

図 4 手順3の説明

図 4 手順3の説明 -

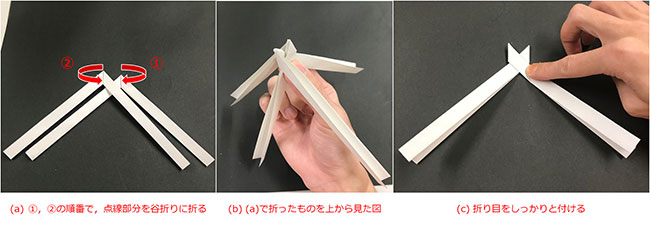

図5のように2枚を重ね合わせて矢印の方向に折ります。

図 5 手順4の説明

図 5 手順4の説明 -

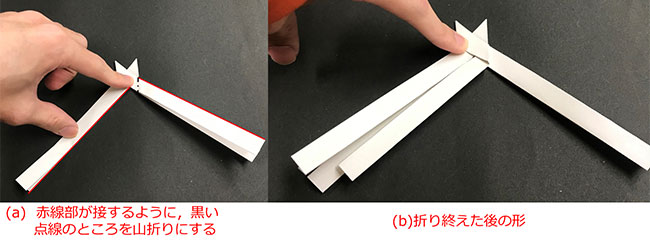

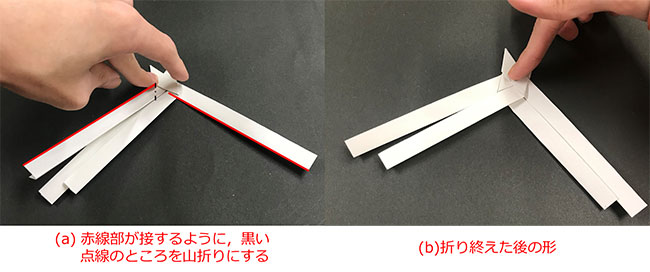

ここから指アユの体を作っていきます。図6のように、折り曲げます。

図 6 手順 5の説明

図 6 手順 5の説明 -

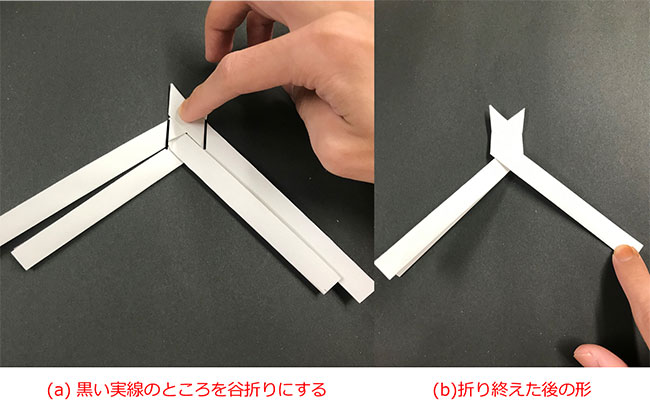

図7のように折ります。

図 7 手順 6の説明

図 7 手順 6の説明 -

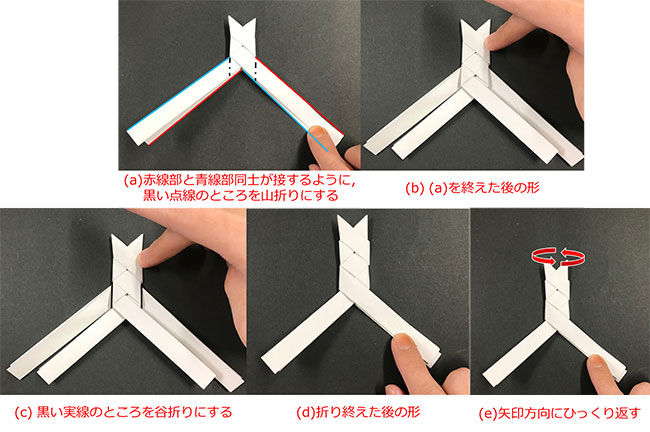

図8のように折ります。

図 8 手順7の説明

図 8 手順7の説明 -

図 9 手順8の説明

図 9 手順8の説明図 9のようにひっくり返します。

-

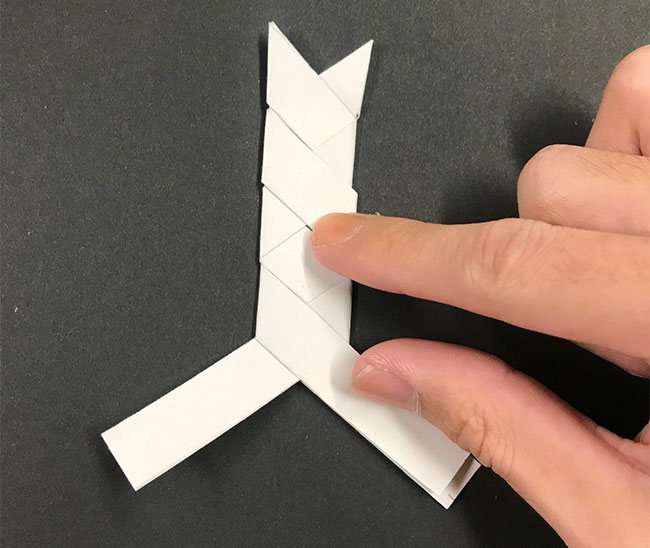

図 10のように折っていきます。

図 10 手順9の説明

図 10 手順9の説明 -

図 11 指アユの胴体部

図 11 指アユの胴体部手順9を再度行います。この結果を図11に示します。これで指アユの胴体部分の完成です。

-

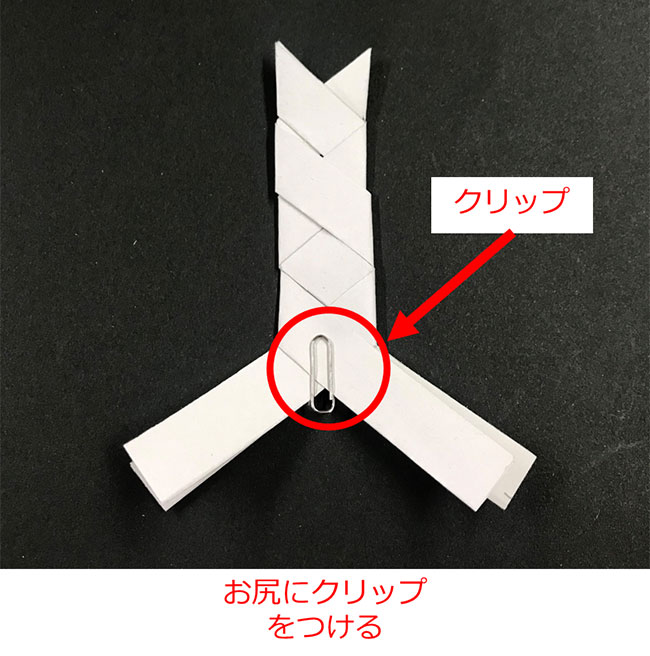

図 12 クリップをつける場所

図 12 クリップをつける場所図14のようにクリップを付けて、お尻の部分を固定します。これで指アユは完成です。

実験

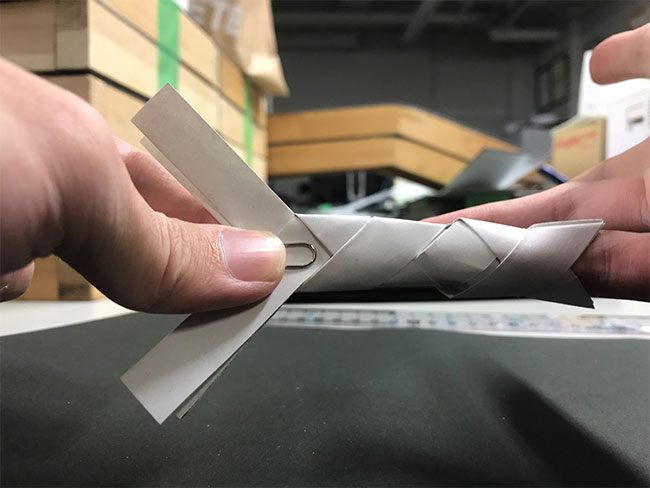

図13のように、片方の手でお尻をおさえて、もう片方の手の指を口に入れ、指を引き抜いてみてください。あれれ、指が抜けないぞ?

指アユから指が抜けないことを確認したところで、指アユを壊さずに抜けなくなった指から指アユを取り外してみます。 指アユに食いつかれていない手で指アユの口のところをそっと持って指アユを外してみましょう。すると、するすると指アユが指から外れていくはずです。

図 13片方の手でお尻をおさえ、もう一方の手の指を指アユに入れる

図 13片方の手でお尻をおさえ、もう一方の手の指を指アユに入れるおわりに

今回は、口に入れた指や鉛筆を離さないおもちゃである「指アユ」を作ってみることで、身近なもので、身近な物理現象を体験することのできる「ものづくり実験」を行いました。指アユは、口に入れたものの太さによって、抜けにくさが変化します。特に、細いものを入れると簡単に抜けてしまいますが、指アユの口径・体長を変えることで、細いものでも抜けなくすることが出来ます。では、この指アユの口径・体長と口に入れたものの抜けにくさにはどのような関係があるのでしょうか?ここからは、ここまで読んでくださった皆さんが考えみてください。

私たちの色々な目的を満たすものづくりには、自然法則を上手く利用することが欠かせません。今回は、接する物体間に働く「摩擦力」に着目して、入れたものを「しめつける力」を発生する構造を持った指アユを作りました。皆さんも、興味を惹かれる自然現象に遭遇したら、それを使って何か新しいものを作れないか想像してみてください。そして、可能であれば、安全に注意して、実際に作ってみてください。そのような、自身の気付きに始まり試行錯誤した経験は貴重なものになるはずです。なぜ「指“アユ”」なのかって?それも併せてお考えください。(※ヒント:あなたの県の県魚は?)

| 掲載大学 学部 |

群馬大学 理工学部 | 群馬大学 理工学部のページへ>> |