図1

図1

無線給電技術は、以前から電動歯ブラシ、コードレス電話などで実用化されています。実は、改札ゲートなどでの使用で定着している非接触ICカードでも、ICチップに電力を供給するために、無線信号と一緒に電力が伝送されており、無線給電技術が身近なものであることがお判り頂けると思います。この背景には、「濡れていても感電しない」、「軽くタッチするだけで改札ゲートを通過できる」といった利便性があることは、改めて言うまでもないでしょう。しかしながら、従来の技術では電力伝送が可能な距離が短い(数cm程度)ため、応用できる範囲は限定的でした。ところが、2000年代後半に、伝送距離を長くできる(数m程度)技術が発表され、その応用可能性から、再び研究開発が盛んになっています。いつか、身の回りのあらゆる電子機器から、電源コードが要らなくなる時代が来るかもしれません。

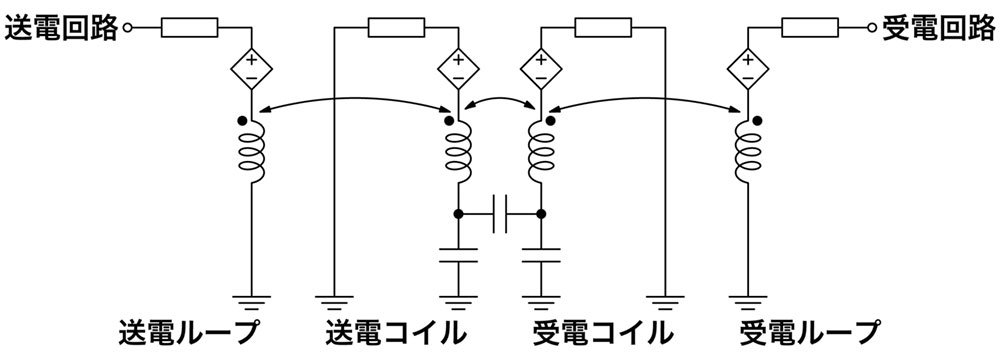

従来の無線給電技術で用いられていた「コイル」は、磁界(磁場)を媒体としてエネルギーをやりとりするデバイスとして捉えることができ、シンプルな理論式で回路素子としてのパラメータが得られます。そして、これにより、システム全体の最適設計が可能となります(図1(a):システム全体の回路モデル)。

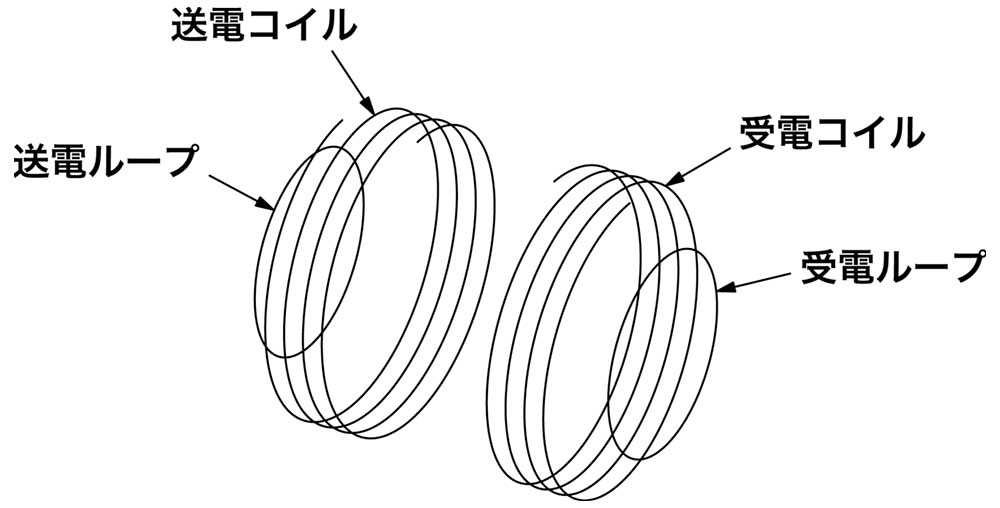

一方、近年提案されている技術の一つに、図2のようなものがあります。送電側と受電側は、それぞれ回路を接続するためのループと、先端が開放されて何も接続されていないコイルで構成されており、このコイルは磁界だけではなく電界(電場)も発生させます。一見複雑ですが、このシステムの動作原理は、大まかには以下のように説明できます。2つのコイルは、特定の周波数で「共鳴(共振)」する音叉のようなもので、送電側のループは音叉を叩く棒、そして、受電側のループは音叉の振動を拾うセンサのようなものです。送電側の音叉を棒で叩いて振動させ、それに共鳴した受電側の音叉の振動をセンサで拾うことで、電力が伝送されます。

上記では音叉の振動で例えましたが、このループとコイルを正確に把握するには、アンテナ工学で用いられる電磁界シミュレーション技術が必要です(図1(b):コイル間で磁界のエネルギーが伝送される様子をシミュレーションで可視化したもの)。これは、コイルがどの周波数で共鳴するか、どの程度相互に影響を及ぼすかなどを求める簡便な公式が存在しないためです。ただし、ここで用いた電磁界シミュレーションでは、綺麗な正弦波で振動する交流電磁界を仮定しているので、複雑な波形で動作する送受電回路と併せて解析することが困難という問題があります。

図2

上記の問題を解決するため、一般的な電磁界シミュレーション手法を、無線給電で用いる周波数に特化する形に再構築して、コイルの回路モデルを得る理論を新たに提案しました。この理論で得られる回路モデル(図3)は、コイルの共鳴周波数やコイル間の相互影響だけではなく、空間に電波として放射されて失われてしまう電力なども表現できます。これにより、送受電回路とループ・コイルを一体として解析することが可能となります。つまり、この理論は、回路工学とアンテナ工学の橋渡しを担うものと考えています。

図3

これまでに提案した理論では、ループやコイルは全て金属で構成されていることを前提としていました。しかしながら、例えば電気自動車を無線給電するシーンを考えると、そこにはタイヤ、雨水、人体など、金属以外にも様々な媒質が存在していることが想定されます。したがって、今後は多様なシーンにも適用できるように理論を拡張して、実用的な手法に引き上げることが必要と考えています。

さらに、この理論を、無線給電システムだけではなく、様々な電子機器の設計に役立てるようにしていくことも視野に入れています。例えば、ウェアラブル機器間の無線通信や、電子機器間での電磁干渉(意図しない電磁波ノイズの放射で、他の機器に誤動作を招くこと)の低減などです。特に、自動車に搭載される電装品の数は、今後ますます増加する傾向にありますし、医療機器の耐ノイズ性能に関する規制も厳しくなってきていますので、これらへの適用は急務と言えるかもしれません。

また、今後は労働力人口の減少に対応するため、設計開発の場面においても、少ないコスト(人手、予算、時間)で効率的に製品開発を行うことが求められています。そして、このためには、個々の要素をシミュレーションで開発するだけではなく、システム全体を統一的なシミュレーションモデルとして扱うことが、コストのかかる試作の回数を低減するために必要だと考えられています。今回紹介している理論も、このような設計開発手法に活用できるものになれば幸いです。

※このページに含まれる情報は、掲載時点のものになります。