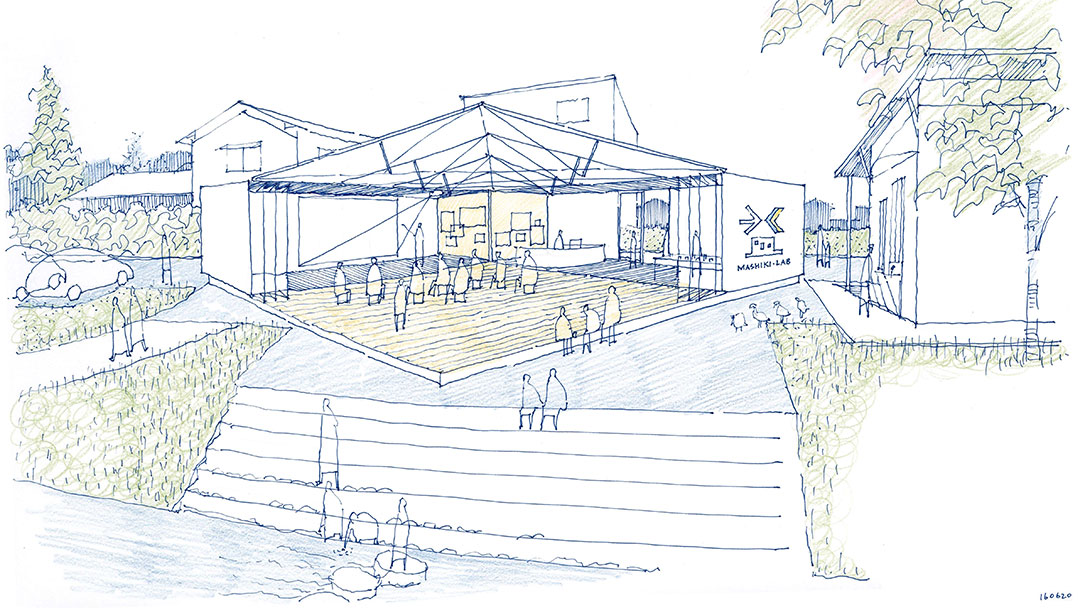

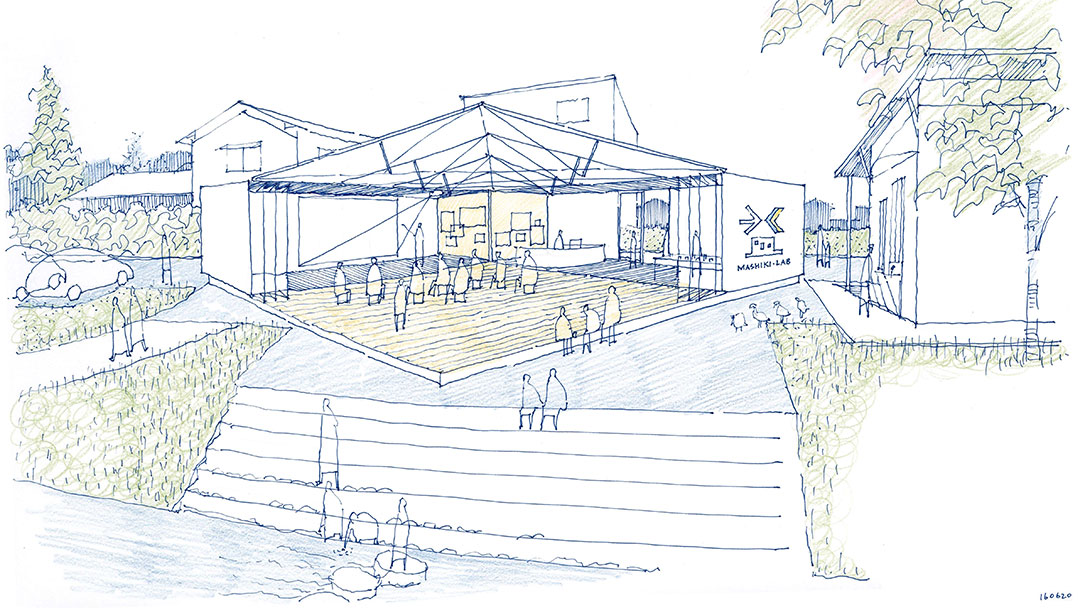

図1 ましきラボ

図1 ましきラボ

2016年4月、私たちが学び生活する熊本において熊本地震が発生しました。益城町では震度7のいわゆる前震と本震が立て続けに2回発生し、その後発生した震度1以上の余震発生回数は、累計4,484回*を数えています。(*2018年4月30日現在。気象庁HPより)

地震発生直後から建物の倒壊を恐れ、「建物に入りたくない」「家が怖い」等の理由から、車中生活や庭での生活を余儀なくされた市民が後を絶たず、体調を崩す人も続出しました。建築やまちづくりに携わる者としては、それらは衝撃的な出来事であり、建築についての誤解を解きたい、建築の本当の力を伝えたいという願いを持ちながら、今も継続的に復旧・復興のお手伝いをしています。

そのなかで、建築やまちづくりの知識や技術を活かしながら取り組んでいる、3つの活動をご紹介します。

図2 紙管間仕切りを設置する本学科の学生

図3 コミュニティスペースでのイベント

大地震が発生すると、まずは小学校や公園などの避難所に避難します。その後体育館等での避難生活が始まるわけですが、長期に渡る避難所での“雑魚寝”生活ではプライバシーもなく、ストレスや疲労が溜まる一方です。そこで、避難所でも人間らしく、出来るだけ快適に生活することができないか、という問題意識から、建築家の坂茂氏らにより、紙管を用いた間仕切りシステムが2004年の新潟県中越地震を機に開発されました。そして福岡県西方沖地震、さらには東日本大震災を経て改良が施され、今回の熊本地震では当方らが現地サポートの拠点形成を担当し、本格的に展開することになったのです。

本学の建築を学ぶ学生が中心となり、益城町や御船町、熊本市などの数々の避難所に出向き、大量の紙管間仕切りや段ボールベッド等を設置し、避難所の環境改善活動を続けました(図2)。その数は2か月間で約2000ユニットを数え、そのスピードは東日本大震災時のおよそ2倍の早さで設置することが出来ました。それも普段からモノづくりに慣れた建築学生のなせる技だということができるでしょう。

地震直後に避難生活を送っていた人たちは18万人とも言われますが、地震発生後2か月頃から生活の場が避難所から仮設住宅へと移行し始めます。その後仮設住宅には4万7千人もの人々が2〜3年間生活し、現在でも3万2千人**を超える方が仮設暮らしを強いられています(**2018年5月末。熊本県HPより)。

その仮設住宅の居住環境も重要です。一般的には鉄板を用いたプレハブの仮設住宅が建設されますが、熱や音の問題が以前より指摘されてきました。夏は暑く冬は寒い。隣家の物音や雨音が気になる、隣人に気を使ってストレスが溜まるなど。またコミュニティの問題もあります。知らない人たちが集まって住む上で、引きこもりや孤独死を防ぐためには、普段から顔見知りになり、集まってイベントを行うなどのコミュニティの場が求められます。

そこで私たちは紙管間仕切り設置のチームが継続し、木造を用いた新しいタイプの仮設住宅を提案し、実際に建設しました。パネル工法を用いた構造なので、地震に強いだけでなく断熱性や遮音性に優れ、パネル内は収納にもなる優れものです。また住宅と住宅の間には、みんながお茶を飲んだりイベントも可能なコミュニティスペースをデザインし、学生も建設に参加しました(図3)。

甚大な被害を受けた益城町のまちづくりにも参加しています。地震からの復興は長い時間を要します。その長期に渡るまちづくりの地域拠点として本学は「ましきラボ」を秋津川河川公園の一角に設置しました(図1)。このデザインも土木建築学科の教員が担当しています。

持続可能なコミュニティを創出・支援する場の構築を目的として「住民の意見を聞きながら早く復興を実現したい」行政と、「想いや希望を伝えたい」住民の橋渡しをする役割を大学が担い、サテライトラボというかたちで集いの場の創出、復興計画の立案・実施、そして広く情報発信を行うことを主な目的としています。

2016年10月のオープン以降、毎週末に教員と学生が常駐しオープンラボを開催しています。復興計画の意見聴取や提案提言の作成、震災記憶の継承マップ作成などの行政施策をベースにしながらも、生活再建の相談や住宅建て替えのアドバイス、集落復興のまちづくり協議会の立ち上げサポートなど、住民との関わりは多岐に渡るものです。また月に1度は大きなイベントや講演会を開催しており、断層の勉強会、クリスマスイベントやさくら祭り、建築の知識を活かした屋根づくりワークショップなどを開催(図4)。現在オープンラボの開催回数は84回***を数え、イベントも含めた住民参加は延べ4000人を超えています。(***2018年8月末現在)

図4 ましきラボにおける屋根づくりワークショップ

※このページに含まれる情報は、掲載時点のものになります。