なんでも探検隊

寡黙なインフラ鋼構造物を超音波で問診する

和歌山大学 システム工学部

人は健康を害したりストレスを感じたりすると、すぐに顔色に出るため他人が気遣ってくれます。しかし、橋梁や鉄塔などのインフラ構造物は、寡黙で、力の不均衡や局所的な負荷によって健全性を欠いても、その様子がすぐには表に現れません。そのため、不健全な状態を見過ごして、地震や突風などが発生したときには、大きく変形し、最悪の場合は損壊するなど、想定外の事故に発展する可能性があります。したがって、常日頃から、これらの構造物の健全性を把握して適切にメンテナンスを行い、安全に供用することが重要となります。ここでは、和歌山大学システム工学部システム工学科のメカトロニクス計測研究室で研究してきた、超音波を使ってインフラ鋼構造物のストレス(stress:応力)を問診(測定)する技術について紹介します。

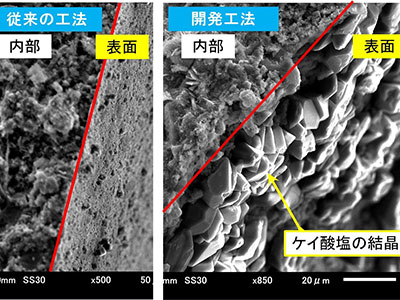

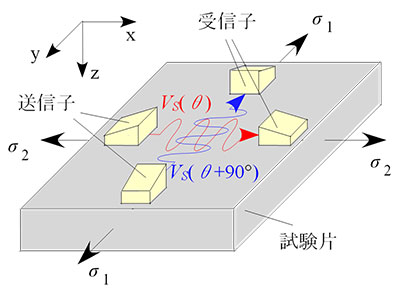

応力測定の一つに、図1に示すような、表面近傍をヘビが這うように伝搬する超音波の伝搬速度(音速)が応力状態によりわずかに変化する現象を利用した、表面SH波音弾性法があります。この方法は、初期状態がわからなく建造時から年数が経っていても、供用中の応力を絶対値で測定できるのが特徴です。ところが、この方法では、被検体表面と平行に振動する横波を被検体中に入射させなければならないために、粘性の高い接触媒質を用いる必要があり、それが影響して音速測定に誤差を与えることが問題となっていました。そこで、この誤差を軽減させる技術として、図2に示すようなT形表面SH波センサを新たに考案しました。これにより、測定精度が飛躍的に向上し、±5MPa以内での応力測定が可能となりました。

図1 表面SH波音弾性法

図1 表面SH波音弾性法 図2 T形表面SH波センサ

図2 T形表面SH波センサ図3は水力発電用ダムの洪水吐ゲートの残留応力測定に本技術を適用している様子です。長年使っている吐水ゲートでも、健全性を診断することにより安全性が確保されていれば、たとえ豪雨で水圧が高まったとしてもゲートの倒壊を心配する必要はありません。また、図4は本技術をロングレールの軸力測定に適用している様子です。このような供用中のその場の軸力測定は、レールの変形による脱線事故を未然に防ぐだけで無く、レールを敷設している道床の管理においても大変有用です。

図3 吐水ゲートの健全性評価

図3 吐水ゲートの健全性評価 図4 ロングレールの軸力測定

図4 ロングレールの軸力測定| 掲載大学 学部 |

和歌山大学 システム工学部 | 和歌山大学 システム工学部のページへ>> |

関連記事

(>>会員用ページ)

| 私たちが考える未来/地球を救う科学技術の定義 | 現在、環境問題や枯渇資源問題など、さまざまな問題に直面しています。 これまでもわたしたちの生活を身近に支えてきた”工学” が、これから直面する問題を解決するために重要な役割を担っていると考えます。 |