なんでも探検隊

おばけ工学

信州大学 工学部 電子情報システム工学科

小林研究室

みなさんは「おばけ」の存在を信じていますか?

広辞苑(第4版)で「霊」という言葉を調べてみると、「肉体に宿り、または肉体を離れて存在すると考えられる精神的実態。はかり知ることのできない力のあること。目に見えない不思議な力のこと。また、その本体。」という説明があります。おばけや霊はちょっと非現実的な存在ですが、「目に見えない不思議な力」は実は身近な存在だったりします。

たとえば、スマートフォンで連絡をとったり、動画を見たりするときには、電波を介して通信して情報を取得していますが、これも目に見えない不思議な力の一つではないでしょうか。

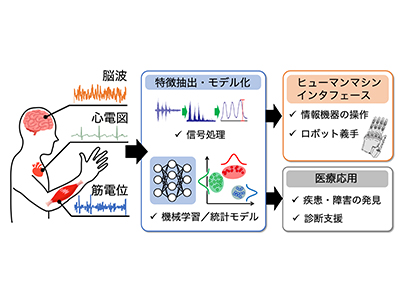

信州大学 工学部 電子情報システム工学科では、人工物のデザインにこの「おばけ」の力を積極的に利用する研究に取り組んでいます。人工物とおばけという組み合わせは不思議な響きがあるかもしれませんが、人には、人でない対象にも心を見出す性質があります。おもちゃや人形をはじめ、古くは自然災害などにも「心」を感じて、その者の意図や考えがあるかのように解釈されることがあります。このような人の性質は心理学の実験で確認されているのです。

さて、人工物に焦点を当てると、最近では掃除ロボットや自動運転車といった、自分で判断して自分で行動するものが増えてきています。こういった人工物には、人に特有の性質も含まれているので、より「心」を見出しやすくなります。掃除ロボットをペットのように可愛がるといった現象もメディアで取り上げられたことがあるのですが、これは設計者の意図からすると想定外の事態なのです。もし、利用者が人工物に心を見出すことをあらかじめ想定して設計をしたらどうでしょうか?もしくは、心を見出すことを積極的に促すような設計ができたらどうなるでしょうか?

おばけの存在は信じていないけど、心と身体が分離して存在すると考えることに、それほど違和感がない方も多いのではないでしょうか。人工物設計の視点からは、ソフトウェアとハードウェアに分けて扱うことが多々あります。たとえば、掃除ロボットの制御を考えたとき、ソフトウェアは心に相当し、ハードウェアは身体に相当します。掃除ロボットと会話できたりすると、心を強く感じるかもしれません。そして、ハードウェアが壊れたとき、同じソフトウェアを新しいハードウェアに乗せ換えたり、ソフトウェアだけ新しいのにアップデートしたりすると、まさに心と身体を別々に扱っている状況になります。こういったことが利用者にどのような影響を与え、人工物の設計方法として利点があるかどうかを明らかにする研究を実施しています。このような人と人工物との相互作用を扱う研究分野はインタラクションデザインと呼ばれており、世界中で様々な研究が進んでいます。みなさんも、身の回りのものについて、心と身体という観点で観察してみると新しい発見があるかもしれません。

| 掲載大学 学部 |

信州大学 工学部 | 信州大学 工学部のページへ>> |

関連記事

(>>会員用ページ)

| 私たちが考える未来/地球を救う科学技術の定義 | 現在、環境問題や枯渇資源問題など、さまざまな問題に直面しています。 これまでもわたしたちの生活を身近に支えてきた”工学” が、これから直面する問題を解決するために重要な役割を担っていると考えます。 |