なんでも探検隊

人が安心・安全に暮らせる環境の持続に向けて |

茨城大学 工学部

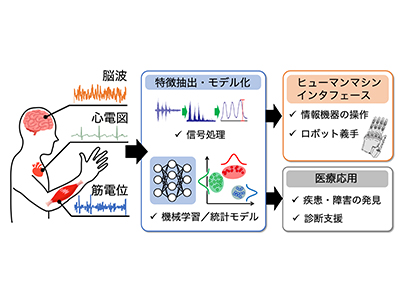

茨城大学工学部では、人が安心・安全に暮らせる環境の持続のため、気候変動の影響を地球規模で予測するプロジェクト、東南アジアと太平洋島嶼国(とうしょこく)における災害調査、放射性廃棄物などを安全に処分するための人工バリア技術などに関する研究開発および教育を行っています。

気候変動の影響を地球規模で予測するプロジェクト

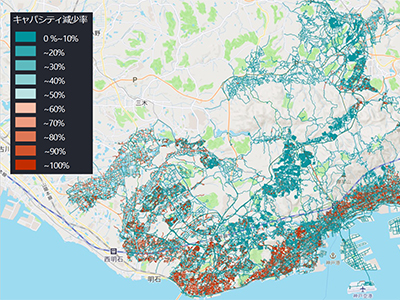

温暖化で異常高温や海面上昇、集中豪雨などが起こっていることはよくニュースになりますが、世界のどこで影響がでるのかは詳しくは分かっていません。そこで、世界を約2km×2kmのメッシュに分けて、それぞれの国や地域でどのような影響が起こるのかを予測できるように研究しています。これまでに、世界の海岸の水没・氾濫マップができています。

アジア・太平洋地域で海面上昇と高潮によって水没する海岸

青 = 護岸があっても水没する地域

青+赤 = 護岸がない場合水没する地域

東南アジアと太平洋島嶼国における災害調査

海面上昇や台風による高潮で、日本全体が沈んでしまうことはありませんが、太平洋に浮かぶ小さい島国や東南アジアの海岸に近いデルタと呼ばれる低い土地は本当に沈んでしまうかもしれません。そこで、これらの国々で過去の津波や高潮による被害の調査をして、将来受けるであろう被害をどうすれば小さくできるのかを研究しています。

海抜数メートルのサンゴ礁の島(マーシャル諸島共和国)

放射性廃棄物などを安全に処分するための人工バリア技術

皆さんは、電気のない生活を想像できますか?毎日、夜は真っ暗で、食べるものはいつも冷たい・・・。毎日の皆さんの豊かな生活には、原子力発電が必ず係わっています。そして、毎日稼動している原子力発電からは、毎日、放射性廃棄物が発生しています。この放射性廃棄物を安全に処分(捨てる)には、不思議な粘土(ベントナイト)がバリアとして活躍します。茨城大学は、この不思議な粘土のベントナイトに関する研究のトップランナーで、世界が注目する最先端の実験装置がたくさん動いています。この成果は、平成20年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)を受賞しました。

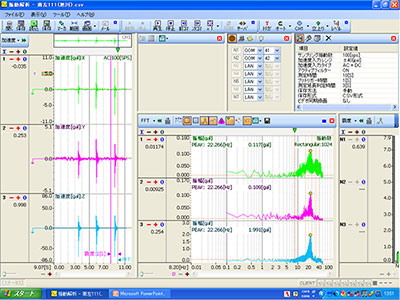

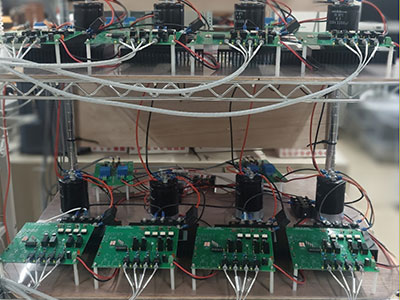

茨城大学が独自に開発したベントナイトの高圧圧密・透水実験装置

この装置は、1万年に3cmしか前に進まないベントナイト中の水の動きも精度良く1週間程度で測定できます。このような装置が茨城大学には7台も設置されています。

| 掲載大学 学部 |

茨城大学 工学部 | 茨城大学 工学部のページへ>> |

関連記事

(>>会員用ページ)

| 私たちが考える未来/地球を救う科学技術の定義 | 現在、環境問題や枯渇資源問題など、さまざまな問題に直面しています。 これまでもわたしたちの生活を身近に支えてきた”工学” が、これから直面する問題を解決するために重要な役割を担っていると考えます。 |