環境への取り組み

微生物の機能を利用した汚染浄化及びバイオプラスチック産生

2015年8月3日

北海道地区

室蘭工業大学 工学部

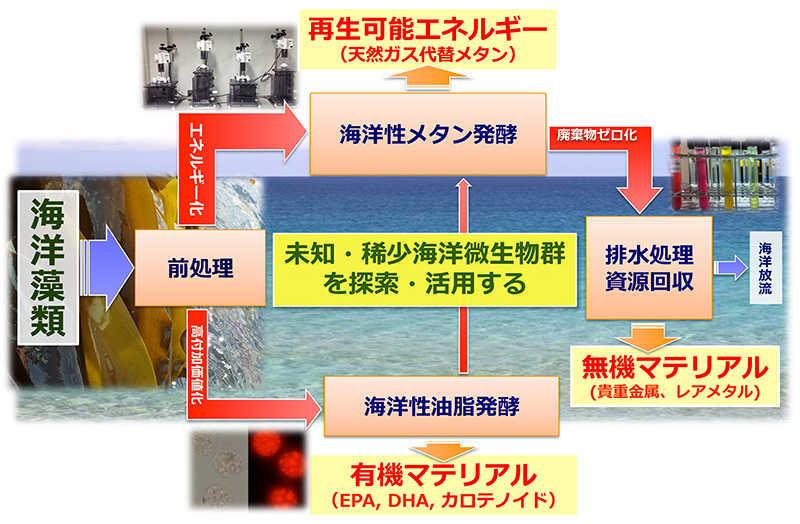

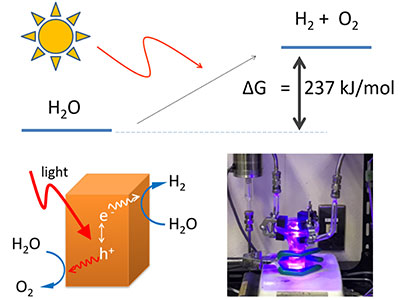

生物の機能を活用した土壌や水域の環境浄化・保全、バイオマス有効利用技術の研究・開発を行っています。生物(特に微生物)によって担われている地球上の物質・エネルギーの循環が人為的な行為によって乱されていることが環境問題の本質と捉え、これを回復するために再び微生物の力を活用することが基本コンセプトです。

低温域での微生物による土壌汚染浄化

地球はもともと寒冷な惑星で、生物圏の85%が5℃以下の環境に置かれています。北半球における社会的・経済的集中が起こることにより、その地域での活動に必要な光熱暖房、交通輸送などに多量の化石燃料が用いられるようになり、低温域の炭化水素汚染が増加しています。また、日本では、ガソリンスタンドや工場跡地など、土壌汚染が増加している地域も多く、土壌浄化が必要とされている土地は、32万ヶ所にも及ぶと言われています。平成15年2月の土壌汚染対策法施行により、こうした潜在的需要は一気に顕在化され、安価で処理時間の短い浄化方法である原位置での生物環境修復(バイオレメディエーション, Bioremediation)手法が国内で広く普及し、すでに実用化の域に達しています。しかし、ほとんどの微生物の代謝や増殖は低温下で緩慢になることが知られており、寒冷地でこれらの方法を用いる上で課題となります。そこで、非汚染地域である南極から分離したPenicillium sp. CHY-2株を用いて難分解性化学物質に対する分解能を検討した上で、さらに、(1) 寒冷域の環境試料中の微生物個体群指標及び遺伝子標的メタゲノミクスを用いた微生物群集構造の解析、 (2) 炭化水素の分解微生物由来の分解関与遺伝子のスクリーニング及び分解特性検討、 (3) 寒冷域における炭化水素の除去に必要な植物成長促進根圏もしくは内生細菌のスクリーニング及び選択微生物の効果検証を課題と研究を行っています(図1)。

図1

写真提供:(独) 産業技術総合研究所バイオリファイナリー研究センター

生物変換チーム・星野 保 研究チーム長

研究の様子 室蘭工業大学 微生物工学研究室

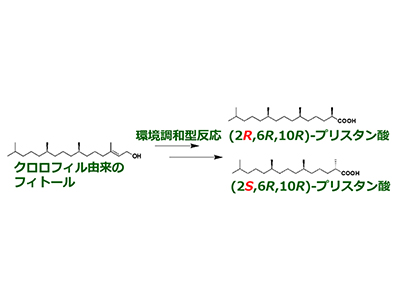

排水(廃水)から生分解性バイオプラスチック産生

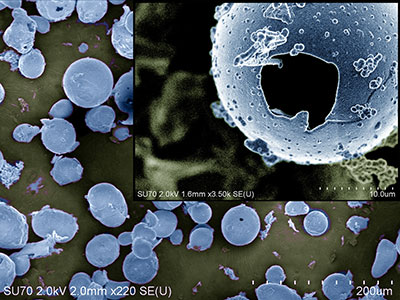

現代社会において、プラスチックは、最も広く使用されている材料の一つであり、科学技術の発展による恩恵と言えるでしょう。しかし、従来の化石資源を原料とする人工のプラスチックは、埋設処理した際、自然環境で分解されないために、地中に残留し生態系へ悪影響を及ぼす恐れがあります。一方、微生物由来のプラスチック(バイオプラスチックまたは生分解性プラスチック)は、微生物による生分解が可能である点から、自然環境にやさしい材料だとされています。中でも、生分解性プラスチックの一種であるポリヒドロキシブチレートまたはポリ-3-ヒドロキシ酪酸(PHB)は、硬度等の点でポリ乳酸などの他の生分解性プラスチックよりも優れている上、安価で製造できるため、特に注目されています。産業廃水に広く含有されているフェノール類のような芳香族化合物を原料として生分解性プラスチックのような有用物質を製造することができれば、有害な芳香族化合物を分解除去することができると同時に、生分解性プラスチックの原料コストを大幅に抑制することができる点で、有益であります。そこで、我らはBacillus sp. CYR1株(Bioresource Technology, 192, 711-717, 2015)を用いて排水及び排水中の芳香族化合物から良質のPHB生産に成功し、現在実用化に向けたプロセスの開発を行っております。バイオテクノロジー戦略大網とバイオマス·ニッポン総合戦略においても生分解性プラスチックの重要性が述べられていることから、将来的にはプラスチック市場の半分にまでバイオプラスチックの需要が伸びると期待しています(図2)。

図2

以上、微生物の機能を利用した「環境保全」や「生分解性バイオプラスチック産生」について述べました。地球上の微生物で現在発見されているのはわずか1%で、この微生物から人類は多大な恩恵をうけています。微生物「自然の力」を使う利点は、手間がかからず、低コストで済むことですが、今後これらの利点をうまく活用できれば人為的な地下水・土壌の汚染浄化は勿論、「環境エネルギー問題」や「低炭素社会の実現」といった課題の解決においても貢献できると期待しています。

| 掲載大学 学部 |

室蘭工業大学 工学部 | 室蘭工業大学 工学部のページへ>> |