環境への取り組み

「科学・夢のロードマップ」を実現させよう |

2011年11月28日

2011年11月28日信州・北陸地区

新潟大学 工学部

私たちは3つの重要課題、1)エネルギー、2)情報・エレクトロニクス、3)食料問題に直面しています。さらに、これらの課題に密接に関連して4)地球環境問題と5)バイオテクノロジー問題があります。世界人口は推計で70億人を越えていると言われています。グローバル化が進行する中、私たちは「持続可能な社会」の実現に向けて立ち向かう必要があります。新潟大学工学部には7つの学科(機械システム工学科、電気電子工学科、情報工学科、福祉人間工学科、化学システム工学科、建設学科、機能材料工学科)があり、私たちはこれらの重要課題に取り組んでいます。H23年8月に「理学・工学分野における科学・夢のロードマップ」が日本学術会議から示されていますが、科学技術の大きな夢を力を併せて実現させましょう。

ところで、新潟大学工学部は、「環境の取り組み」をテーマとする研究・開発が行われています。この課題は大きく5つに分類されます。A)地球温暖化問題の解決につながるクリーンな水素エネルギーの開発、B)化石燃料燃焼時の大気汚染物質除去技術の開発、C)環境汚染物質の分解技術の開発、D)超強磁場利用技術を用いた浄化技術の開発、E)人から地域環境まで調和のとれた環境の創造、です。以下に各学科の取り組みの概要を紹介します。詳しい内容は「工学部のホームページ」をご覧ください。

●機械システム工学科

機械系で扱う研究領域は、環境に優しい新発電技術や自動車・航空機開発に欠かせません。材料や熱、流体など身近な現象に関する高度な知識を基に、太陽光/熱、バイオマスといった新エネルギー技術や、グリーンナノデバイスの開発に関する研究を行っています。

<環境にやさしいマイクロカー>

●情報工学科

「人から地域環境まで調和のとれた環境の創造」をテーマに、過去5年間にわたり新潟県佐渡市にある加茂湖の水温計測に取り組んできました。現在は、4個所8ポイントのデータをセンサネットワークにより常時観測しています。また。具体的水質浄化と環境改善の指針を東京大学佐藤徹研究室共同で提案し、佐渡市公募の「大学発佐渡夢プロジェクト」において、特別賞を受賞しました。

<「加茂湖水辺公園」実現のための水質浄化を目的とした観測とモデルシミュレーション>

取り組みへの紹介ページへ

●福祉人間工学科

福祉人間工学科では、人間の健康と安心した暮らしに役立つ技術の研究開発に取り組んでおります。安全な社会での生活は障がい者・健常者の区別なく全ての人にとって快適でなくてはなりません。あなたの住む街や建物はバリアフリーになっていますか?使っている道具はユニバーサルデザインが意識されていますか?福祉人間工学科の考える環境とのかかわりは、人間の生活を豊かにするためのやさしさの探求です。

福祉人間工学科 学科の紹介ページへ●化学システム工学科

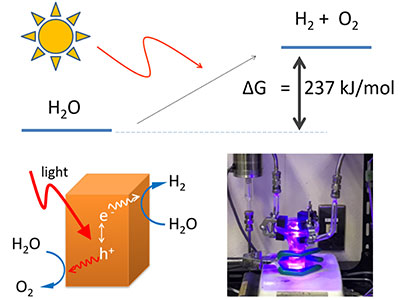

エネルギー問題の解決に役立つ再生可能エネルギー(太陽光や太陽熱等)や化石燃料(石炭・天然ガス・メタンハイドレート等)の有効利用技術や地球環境問題の解決に向けた環境保全・浄化・修復や環境汚染物質の除去技術の開発や環境にやさしい機能材料合成などの研究を行っています。

|

|

<新潟大学と韓国・インハ大学のとの共同研究-ディシュ型太陽集光器によるソーラー水素製造試験->

●建設学科

人から地域環境全体まで、人と自然、人と住まいのあり方を考え、調和のとれた環境の創造を目指し、社会の必要性に応じた技術を研究し、幅広い知識と専門性を養成しています。例えば、魅力的な公共空間創出ための社会実験、長岡市栃尾表町における住民と学生の協働による雁木(がんぎ:雪の多い地方で、雪よけのために家々の軒から庇(ひさし)を長く差し出して造り、下を通路とするもの)の建造に取り組んでいます。

<台船を用いた万代橋橋詰め付近における魅力的な公共空間創出ための社会実験>

●機能材料工学科

太陽光を利用した水素製造技術の開発、クリーンな水素エネルギー利用技術の開発、高効率な太陽電池の開発、酸化酵素利用による環境汚染物質の酸化分解の開発などの研究を行っています。

<太陽光エネルギーを化学エネルギーに変換する化合物を合成しています。合成実験は、些細なことで失敗することもありますので、いつも真剣です。>

●工学力教育センター

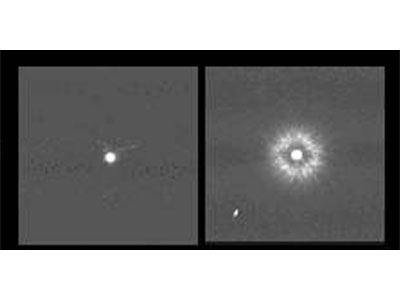

工場排水や生活排水をきれいにする超強磁場利用技術の開発(岡研究室)

超伝導マグネットという強力な磁石を使って、環境を浄化する開発研究を地域や企業と一緒に行っています。磁石が鉄を吸いつけることはよく知られていますが、これまでよりもっともっと強力な磁石を使うと、金属ではない物質を吸着したり、水に溶けた磁性イオンや鉄分を直接、磁極に吸いつけて分離することができます。新潟大学工学部ではこの磁気分離という手法を開発して、環境を浄化する取組「強磁場による環境浄化プロジェクト(略称:ジバカン)」を実施しています。

<めっき廃液を再生利用して工程のゼロエミッション化をめざす>

| 掲載大学 学部 |

新潟大学 工学部 | 新潟大学 工学部のページへ>> |